“半世浮萍隨逝水,一宵冷雨葬名花。”譯文及注釋

譯文

林下那僻靜之地本是謝道韞的家,如今已是荒苔遍地,可憐那美麗的身影被埋在了一片荒沙之中。這生死離愁無處訴說,只能抬頭盡數黃昏歸來的烏鴉。

半生的命運就如隨水漂流的浮萍一樣,無情的冷雨,一夜之間便把名花都摧殘了。那一縷芳魂是否化為柳絮,終日在天涯飄蕩。

注釋

山花子:詞牌名。又名《攤破浣溪沙》、《添字浣溪沙》、《感恩多令》等。雙調,四十八字,上片三平韻,下片兩平韻,過片兩句多用對偶。

林下:幽僻之境,引申為退隱或退隱之處。

道韞(yùn):謝道韞,東晉詩人,謝安侄女,王凝之之妻。以一句“未若柳絮因風起”詠雪而聞名,后世因而稱女子的詩才為“詠絮才”。

生憐:可憐。

玉骨:清瘦秀麗的身架,多形容女子的體態。

名花:名貴的花,同名花一樣的美人。

“半世浮萍隨逝水,一宵冷雨葬名花。”鑒賞

賞析

這首詞,有人認為是悼亡之作,但至少表面看上去也像一首詠物詞,至于詠的是什么,也許是雪花,也許是柳絮,迷迷蒙蒙,說不大清。

“林下荒苔道韞家”,句子開頭的“林下”二字,看上去絕不像是典故,很容易被忽略過去,其實,這正是謝道韞的一則軼聞:謝遏和張玄各夸各的妹妹好,誰的妹妹都是天下第一,當時有個尼姑,對這兩個妹妹都打過交道,有人就問這位尼姑:“你覺得到底誰的妹妹更好呢?”尼姑說:“謝妹妹神情散朗,有林下之風;張妹妹清心玉映,是閨房之秀。”“林下之風”是說竹林七賢那樣的風采,“林下”一詞就是這么來的,那位謝妹妹正是謝道韞。

謝道韞在詩詞當中的意象一重一輕大約共有兩個,重的那個是和下雪有關:謝家,有一天大家在庭院賞雪,謝安忽然問道:“這雪花像個什么呢?”謝安哥哥的兒子謝朗搶先回答道:“就像往天上撒鹽。”眾人大笑,這個時候,侄女謝道韞答道:“不如比作‘柳絮因風起’更佳。”——僅僅因為這一句“柳絮因風起”,謝道韞便在古今才女榜上雄踞千年。從這層意思上說,容若寫“林下荒苔道韞家”,或許和雪花有關,或許和柳絮有關。

輕的那個,是從謝道韞的姓氏引申為“謝娘”,而謝娘這個稱呼則可以作為一切心愛女子的代稱。從這層意思上說,容若寫“林下荒苔道韞家”,或許是在懷人。

歧義仍在,究竟確指什么呢。下一句“生憐玉骨委塵沙”不僅沒有確認前一句中的歧義,反倒對每一個歧義都可以作出解釋。生,這里是“非常”的意思,而“玉骨委塵沙”既可以指女子之死,也可以指柳絮沾泥,或者是雪花落地。前一句里留下來的三種歧義在這里依然并存。

“愁向風前無處說,數歸鴉”,點明愁字,而“歸鴉”在詩歌里的意象一般是蒼涼、蕭瑟。烏鴉都在黃昏歸巢,歸鴉便帶出了黃昏暮色的感覺,如唐詩有“斜陽古岸歸鴉晚,紅蓼低沙宿雁愁”;若是離情對此,再加折柳,那更是愁上加愁了,如宋詞有“柳外歸鴉,點點是離愁”,有“長亭柳色才黃,遠客一枝先折。煙橫水際,映帶幾點歸鴉”。歸鴉已是愁無盡,前邊再加個“數”字,是化用辛棄疾“佳人何處,數盡歸鴉”,更顯得惆悵無聊。

“半世浮萍隨逝水,一宵冷雨葬名花”,下片開頭是一組對句,工整美麗。上句是柳絮入水化為浮萍的傳說,而“半世”與“一宵”的對仗,時間上一個極長,一個極短,造成了突兀陡峭的意象;推敲起來,“半世浮萍隨逝水”似乎是容若自況,“一宵冷雨葬名花”則是所詠之人或所詠之物。

末句“魂似柳綿吹欲碎,繞天涯”,化自顧敻詞“教人魂夢逐楊花、繞天涯”,卻明顯比顧詞更高一籌,以柳絮來比擬魂魄,“吹欲碎”雙關心碎,“繞天涯”更歸結出永恒和飄泊無定的意象,使情緒沉痛到了最低點。

創作背景

納蘭之妻盧氏于康熙十六年(1677)五月三十日病故,十七年(1678)七月下葬。細味詞意,這首詞飽含傷悼之意,此詞似作于盧氏下葬之后。納蘭和妻子盧氏的感情非常深厚,對妻子的不幸早逝非常痛惜。亡妻下葬后,他更是悲痛欲絕,一腔幽怨無處訴說,于是寫了這首詞。 ?

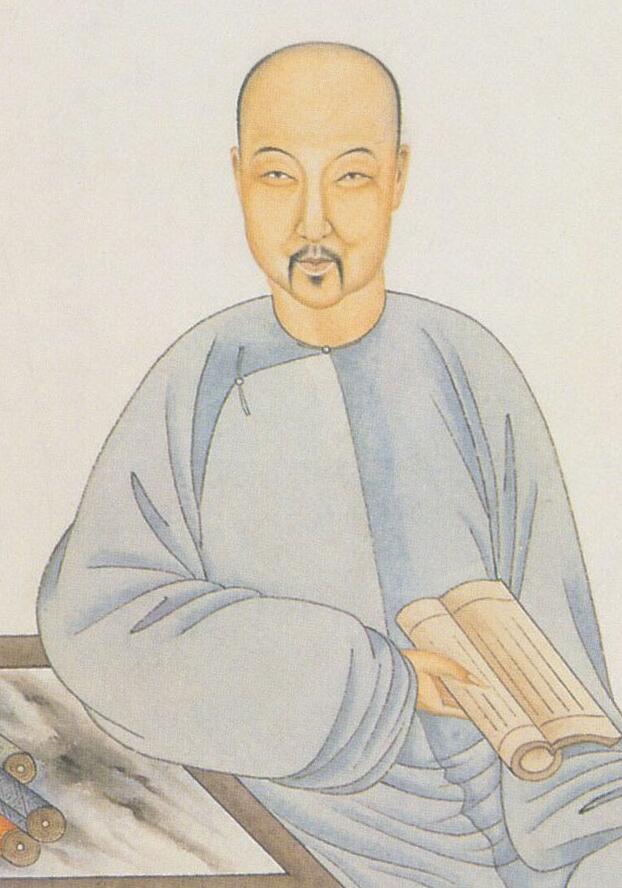

納蘭性德簡介

清代·納蘭性德的簡介

納蘭性德(1655-1685),滿洲人,字容若,號楞伽山人,清代最著名詞人之一。其詩詞“納蘭詞”在清代以至整個中國詞壇上都享有很高的聲譽,在中國文學史上也占有光采奪目的一席。他生活于滿漢融合時期,其貴族家庭興衰具有關聯于王朝國事的典型性。雖侍從帝王,卻向往經歷平淡。特殊的生活環境背景,加之個人的超逸才華,使其詩詞創作呈現出獨特的個性和鮮明的藝術風格。流傳至今的《木蘭花令·擬古決絕詞》——“人生若只如初見,何事秋風悲畫扇?等閑變卻故人心,卻道故人心易變。”富于意境,是其眾多代表作之一。

...〔? 納蘭性德的詩(220篇)〕