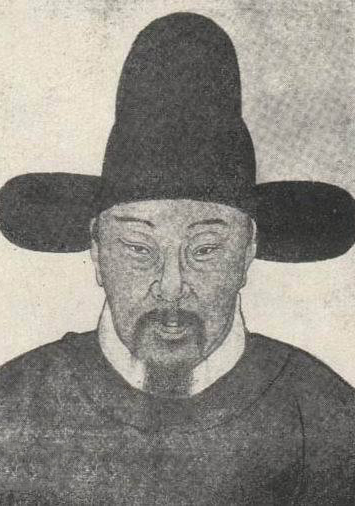

高啟簡介

高啟(1336-1373)漢族,江蘇蘇州人,元末明初著名詩人,與楊基、張羽、徐賁被譽為“吳中四杰”,當時論者把他們比作“明初四杰”,又與王行等號“北郭十友”。字季迪,號槎軒,平江路(明改蘇州府)長洲縣(今江蘇省蘇州市)人;洪武初,以薦參修《元史》,授翰林院國史編修官,受命教授諸王。擢戶部右侍郎。蘇州知府魏觀在張士誠宮址改修府治,獲罪被誅。高啟曾為之作《上梁文》,有“龍蟠虎踞”四字,被疑為歌頌張士誠,連坐腰斬。有《高太史大全集》、《鳧藻集》等。

〔? 高啟的詩文(16篇)高啟的名句(17條)〕之死

把高啟送上刑場的是一篇《郡治上梁文》,古代平常人家蓋房子上大梁時,都要擺上豬頭祭神,點上炮竹驅鬼,作為蘇州治所的官方辦公大樓建造,更要有一篇像樣的上梁文才是那么一回事。時任蘇州知府的魏觀,便把高啟這位隱居在此地的資深文人請出來揮墨獻寶。這本是一件很正常、很平常的事情,卻讓朱元璋抓住了把柄。其一,魏觀修建的知府治所選在了張士誠宮殿遺址,而張士誠正是朱元璋當年的死對頭;其二,高啟寫得那篇《上梁文》上,有“龍蟠虎踞”的字眼,犯了朱元璋大忌。

按照朱元璋的邏輯,“龍蟠虎踞”之地當為帝王所居,你高啟把張士誠住過的地方也稱“龍蟠虎踞”,豈非大逆不道?豈不是另“有異圖”?用現在話說,就是“有不可告人的企圖”。真是欲加其罪,何患無辭!那么,朱元璋為什么會抓住高啟的“小辮子”,迫不及待、冠冕堂皇的非要置其于死地呢?據《明史·高啟本傳》透露:“啟嘗賦詩,有所諷刺,帝之未發也。”就是說,《上梁文》中的敏感字眼,只是高啟被殺的導火線,而真正的禍根其實早就已經埋下了。朱元璋以此為由磨刀殺人,很明顯的是在“秋后算帳”。

朱元璋從一開始就不太喜歡高啟,這除了高啟不肯接受戶部右侍郎一職,不給皇帝面子,不愿順從,不肯合作外,還在于他寫得詩多次有意無意的觸動和冒犯了朱元璋。高啟曾寫過一首《題宮女圖》的詩:“小犬隔花空吠影,夜深宮禁有誰來?”這本是一首針對元順帝宮闈隱私的閑散之作,與明初宮掖毫不相干,可朱元璋偏偏要對號入座,認為高啟是在借古諷今挖苦自己,所以記恨在心。再者,高啟在《青丘子歌》有“不聞龍虎苦戰斗”的詩句,又遭到了朱元璋的強烈厭惡。因為高啟寫這首詩之時,正是朱元璋率軍與元軍、陳友諒、張士誠三方強敵在“苦戰、苦斗”之際,在朱元璋看來,你高啟作為詩人不來吶喊助威倒也罷了,竟然表示不聞不問,你的政治、思想、行動與明政府是怎么保持高度一致的?另外,高啟在詩中還有“不肯折腰為五斗米”的句子,表示對做官毫無興趣,這也正是朱元璋所忌恨的。

朱元璋嗜殺成癮,這除了對那些幫他打天下的功臣下狠手以外,他也特別熱衷于消滅文人。遠的不說,單說“明初四杰”,就都無一幸免的遭到他的黑手。楊基被莫名其妙的罰作苦工,最后死在工所;張羽被糊里糊涂的綁起來扔到長江喂了魚,尸骨無存;徐賁因犒勞軍隊不及時,被下獄迫害致死;高啟則被活活的腰斬成八段,死得最慘。

一個被皇帝忌恨和惦記了好久的詩人,遲早是會走上生命絕路的。尤其是像高啟這樣一個性格高昂自傲的詩人,生不逢時的遇到了像朱元璋這樣一位號稱“中國第一屠夫”的殘忍皇帝,那也只有挨刀的份了。

高啟學生呂勉回憶高啟和王彝被執送南京時,“眾洶懼喪魄,先生獨不亂。臨行在途吟哦不絕。有‘楓橋北望草斑斑,十去行人九不還’,‘自知清徹原無愧,盍請長江鑒此心’之句。”

據有關史料記載,高啟被行刑時,是朱元璋親自去監斬的,這在歷史上是不多見的。

朱元璋大概是要親眼看著這位不合作、不給面子,多次用詩文來諷刺自己的文人是怎樣一點一點死去的。歷代“屠夫皇帝”的兇殘程度,莫過于此。高啟被腰斬后,并沒有立即死去,他伏在地上用半截身子的力量,用手蘸著自己的鮮血,一連寫了三個鮮紅而又刺眼的“慘”字。高啟事件是明初文人不依附朝廷必須付出的代價,可以說是朱元璋殺雞儆猴的犧牲品。

高啟,這位當時年僅三十九歲、最有聲望的詩人被腰斬處死,絕不只是一個一般意義的刑事案件,更是一個政治事件,這是朱元璋向那些不愿順從的士人發出的明確、冰冷的高壓警告。正是高啟被腰斬這一慘劇,才切實加速了明初士風的轉變。

生平

高啟出身富家,童年時父母雙亡,生性警敏,讀書過目成誦,久而不忘,尤精歷史,嗜好詩歌,與張羽、徐賁、宋克等人常在一起切磋詩文,號稱“北郭十友”;與宋濂、劉基并稱為明初詩文三大家;同時,與楊基、張羽、徐賁被譽為“吳中四杰”,當時論者把他們比作“明初四杰”。他也是明初十才子之一。

元朝末年,天下大亂,張士誠據吳稱王;淮南行省參知政事饒介守吳中,禮賢下士,聞高啟才名,多次派人邀請,延為上賓,招為幕僚。座上都是巨儒碩卿,時高啟年僅16歲,他厭惡官場,23歲那年借故離開,攜家歸依岳父周仲達,隱居于吳淞江畔的青丘,故自號青丘子,曾作有《青丘子歌》。

明洪武元年(1368),高啟應召入朝,授翰林院編修,以其才學,受朱元璋賞識,復命教授諸王,纂修《元史》。

高啟為人孤高耿介,思想以儒家為本,兼受釋、道影響。他厭倦朝政,不羨功名利祿;因此,洪武三年(1370)秋,朱元璋擬委任他為戶部右侍郎,他固辭不受,被賜金放還;但朱元璋懷疑他作詩諷刺自己,對他產生忌恨。高啟返青丘后,以教書治田自給。

蘇州知府魏觀修復府治舊基,高啟為此撰寫了《上梁文》;因府治舊基原為張士誠宮址,有人誣告魏觀有反心,魏被誅;高啟也受株連,被處以腰斬而亡。

高啟著作,詩歌數量較多,初編有5集,2000余首;后自編為《缶鳴集》,存937首。景泰元年(1450)徐庸搜集遺篇,編為《高太史大全集》18卷,今通行《四部叢刊》中,《高太史大全集》即據此影印。高啟的詞編為《扣舷集》,文編為《鳧藻集》,另刊于世;《鳳臺集序》保存在《珊瑚木難》中,是現存唯一評論高啟在金陵的詩歌論文。

游靈巖記

吳城東無山,唯西為有山,其峰聯嶺屬,紛紛靡靡,或起或伏,而靈巖居其詞,拔其挺秀,若不肯與眾峰列。望之者,咸知其有異也。

山仰行而上,有亭焉,居其半,蓋以節行者之力,至此而得少休也。由亭而稍上,有穴窈然,曰西施之洞;有泉泓然,曰浣花之池;皆吳王夫差宴游之遺處也。又其上則有草堂,可以容棲遲;有琴臺,可以周眺覽;有軒以直洞庭之峰,曰抱翠;有閣以瞰具區之波,曰涵空,虛明動蕩,用號奇觀。蓋專此郡之美者,山;而專此山之美者,閣也。

啟,吳人,游此雖甚亟,然山每匿幽閟勝,莫可搜剔,如鄙予之陋者。今年春,從淮南行省參知政事臨川饒公與客十人復來游。升于高,則山之佳者悠然來。入于奧,則石之奇者突然出。氛嵐為之蹇舒,杉檜為之拂舞。幽顯巨細,爭獻厥狀,披豁呈露,無有隱循。然后知于此山為始著于今而素昧于昔也。

夫山之異于眾者,尚能待人而自見,而況人之異于眾者哉!公顧瞻有得,因命客賦詩,而屬啟為之記。啟謂:“天于詭奇之地不多設,人于登臨之樂不常遇。有其地而非其人,有其人而非其地,皆不足以盡夫游觀之樂也。今靈巖為名山,諸公為名士,蓋必相須而適相值,夫豈偶然哉!宜其目領而心解,景會而理得也。若啟之陋,而亦與其有得焉,顧非幸也歟?啟為客最少,然敢執筆而不辭者,亦將有以私識其幸也!”十人者,淮海秦約、諸暨姜漸、河南陸仁、會稽張憲、天臺詹參、豫章陳增、吳郡金起、金華王順、嘉陵楊基、吳陵劉勝也。

念奴嬌·策勛萬里

策勛萬里 ,笑書生骨相,有誰相許?壯志平生還自負,羞比紛紛兒女。酒發雄談,劍增奇氣,詩吐驚人語。風云無便,未容黃鵠輕舉。

何事匹馬塵埃,東西南北,十載猶羈旅?只恐陳登容易笑,負卻故園雞黍。笛里關山,樽前日月,回首空凝佇。吾今未老,不須清淚如雨。

登金陵雨花臺望大江

大江來從萬山中,山勢盡與江流東。

鐘山如龍獨西上,欲破巨浪乘長風。

江山相雄不相讓,形勝爭夸天下壯。

秦皇空此瘞黃金,佳氣蔥蔥至今王。

我懷郁塞何由開,酒酣走上城南臺;

坐覺蒼茫萬古意,遠自荒煙落日之中來!

石頭城下濤聲怒,武騎千群誰敢渡?

黃旗入洛竟何祥,鐵鎖橫江未為固。

前三國,后六朝,草生官闕何蕭蕭。

英雄乘時務割據,幾度戰血流寒潮。

我生幸逢圣人起南國,禍亂初平事休息。

從今四海永為家,不用長江限南北。

梅花九首

瓊姿只合在瑤臺,誰向江南處處栽?

雪滿山中高士臥,月明林下美人來。

寒依疏影蕭蕭竹,春掩殘香漠漠苔。

自去何郎無好詠,東風愁寂幾回開。

縞袂相逢半是仙,平生水竹有深緣。

將疏尚密微經雨,似暗還明遠在煙。

薄瞑山家松樹下,嫩寒江店杏花前。

秦人若解當時種,不引漁郎入洞天。

翠羽驚飛別樹頭,冷香狼籍倩誰收。

騎驢客醉風吹帽,放鶴人歸雪滿舟。

淡月微云皆似夢,空山流水獨成愁。

幾看孤影低徊處,只道花神夜出游。

淡淡霜華濕粉痕,誰施綃帳護春溫。

詩隨十里尋春路,愁在三更掛月村。

飛去只憂云作伴,銷來肯信玉為魂。

一尊欲訪羅浮客,落葉空山正掩門。

云霧為屏雪作宮,塵埃無路可能通。

春風未動枝先覺,夜月初來樹欲空。

翠袖佳人依竹下,白衣宰相在山中。

寂寥此地君休怨,回首名園盡棘叢。

夢斷揚州閣掩塵,幽期猶自屬詩人。

立殘孤影長過夜,看到余芳不是春。

云暖空山裁玉遍,月寒深浦泣珠頻。

掀篷圖里當時見,錯愛橫斜卻未真。

獨開無那只依依,肯為愁多減玉輝?

廉外鐘來月初上,燈前角斷忽霜飛。

行人水驛春全早,啼鳥山塘晚半稀。

愧我素衣今已化,相逢遠自洛陽歸。

最愛寒多最得陽,仙游長在白云鄉。

春愁寂寞天應老,夜色朦朧月亦香。

楚客不吟江路寂,吳王已醉苑臺荒。

枝頭誰見花驚處?裊裊微風簌簌霜。

斷魂只有月明知,無限春愁在一枝。

不共人言唯獨笑,忽疑君到正相思。

歌殘別院燒燈夜,妝罷深宮覽鏡時。

舊夢已隨流水遠,山窗聊復伴題詩。