“淚浥紅箋第幾行,喚人嬌鳥怕開窗。”譯文及注釋

譯文

紅色的信紙被淚水沾濕,窗外有鳥兒嬌聲啼叫,卻不敢開窗。只因害怕勾起以前與君共度美好時(shí)光的回憶。

屏風(fēng)上的金碧山水畫不喜歡看了,繚繞的沉香也叫人不耐煩。眉譜翻了又翻,心上人不在身邊,對(duì)一切事情都提不起興致。

注釋

浣溪沙:唐教坊曲名,因春秋時(shí)期人西施浣紗于若耶溪而得名,后用作詞牌名,又名“浣溪紗”“小庭花”等。此調(diào)有平仄兩體。全詞分上下兩片,上片三句全用韻,下片末二句用韻,過片二句用對(duì)偶句的居多。音節(jié)明快,句式整齊,易于上口,為婉約派與豪放派多數(shù)詞人所常用。

浥(yì):沾濕。淚浥,被淚水沾濕。

紅箋(jiān):紅色信紙。

喚:呼叫,喊。

金碧:金碧山水,即以泥金、石青、石綠三色為主的山水畫。古人多將此畫于屏風(fēng)、屏障之上。

水沉香:即沉水香,又名沉香。落葉亞喬木,產(chǎn)于亞熱帶,木材是名貴的熏香料,能沉于水,故名。

眉譜:古代女子畫眉毛所參照的圖譜。

“淚浥紅箋第幾行,喚人嬌鳥怕開窗。”鑒賞

賞析

這首《浣溪沙》繼承了傳統(tǒng)詩(shī)詞寫作一大風(fēng)格,便是情感女性化。

這首詞是以詞人妻子的角度寫,通過描寫妻子對(duì)詞人的深切懷念來表達(dá)詞人對(duì)妻子的思念之情。全詞在情感上收放并進(jìn),雖詞淺意顯,卻更顯得情深意切。從總體上看,全詞在“怕”、“閑”、“厭”三階段情感遞進(jìn)中上升。

上闕“淚澠紅箋”起首,基本奠定全詞的格調(diào)。“淚浥紅箋”是一種情感的外放,在情感統(tǒng)攝上,有開門見山的優(yōu)勢(shì)。接著寫“嬌鳥”、“喚人”,卻“怕開窗”,這時(shí),在情感的表現(xiàn)方式上,較之“淚浥紅箋”,相對(duì)內(nèi)斂一些,用“怕”來表現(xiàn)內(nèi)中矛盾,她大抵會(huì)黯然神傷:“此遭啟窗看,只怕又是,一番空倚欄。”接著情感益發(fā)收了一番,用了“閑”這看似無情感的詞。然而這“閑”是藏著極深沉情感的,“閑”與“好時(shí)光”的交織,讓她無比無奈與痛苦。

下闕并未脫離上片的情感軌跡。第一句“屏障厭看金碧畫”中的“厭”字,是全詞情感的最高點(diǎn),余下幾句,盡是這時(shí)情感飛瀑直泄而下的水流,“羅衣猶覺寒”,“眉譜無心思”。“厭”字較之“淚”、“怕”,更為深沉,所以內(nèi)斂得也最深。這時(shí)她對(duì)外部世界的一切只是一個(gè)“無心”,對(duì)那些氤氳的沉香、華麗的屏畫、繽紛的眉譜等,就因一個(gè)“厭”,不聞、不看、不畫,無有適意,無不傷懷,看似“天命無常,人事隨興”,其實(shí)心中的情感確是最為激烈的。這種“非我所愛,皆我所恨”的細(xì)膩而激烈的情感,逐漸從詞中表現(xiàn)出來。

回看全詞,詞人在情感處理上頗有一些小心思。在情感的處理手段上,采用“收”的方法,而情感的表現(xiàn)上,卻是念人傷懷,愈感愈深,遞相深進(jìn)地“放”。這首詞很短,可謂“小制”,然情感上卻收放并進(jìn),讀之味足,感慨至切。

創(chuàng)作背景

這首詞的具體創(chuàng)作時(shí)間不詳。詞人成婚于康熙年間,婚后與妻子伉儷情深。在相思難耐之下,為了抒發(fā)自己對(duì)妻子的思念之情,作下此詞。

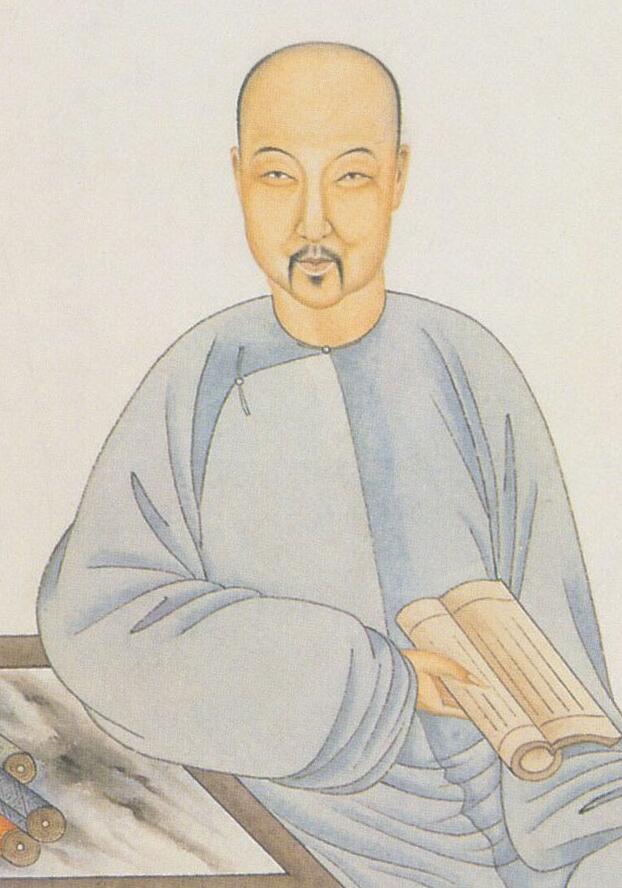

納蘭性德簡(jiǎn)介

清代·納蘭性德的簡(jiǎn)介

納蘭性德(1655-1685),滿洲人,字容若,號(hào)楞伽山人,清代最著名詞人之一。其詩(shī)詞“納蘭詞”在清代以至整個(gè)中國(guó)詞壇上都享有很高的聲譽(yù),在中國(guó)文學(xué)史上也占有光采奪目的一席。他生活于滿漢融合時(shí)期,其貴族家庭興衰具有關(guān)聯(lián)于王朝國(guó)事的典型性。雖侍從帝王,卻向往經(jīng)歷平淡。特殊的生活環(huán)境背景,加之個(gè)人的超逸才華,使其詩(shī)詞創(chuàng)作呈現(xiàn)出獨(dú)特的個(gè)性和鮮明的藝術(shù)風(fēng)格。流傳至今的《木蘭花令·擬古決絕詞》——“人生若只如初見,何事秋風(fēng)悲畫扇?等閑變卻故人心,卻道故人心易變。”富于意境,是其眾多代表作之一。

...〔? 納蘭性德的詩(shī)(220篇)〕