“古戍烽煙迷斥堠,夕陽村落解鞍韉。”譯文及注釋

譯文

在蕭索荒涼的邊塞望見大雁,想要把“愁心”寄送。西風下獨飲渾濁的黃酒,憶及當年離家別親凄慘的別宴。黃葉紛飛的時節,碧云飄悠的藍天。

烽煙飄起,斥候發出作戰的信號。到了黃昏,在一個村子里面卸去行裝,駐扎安營。不知道戰爭結束后還有幾個人能回家和親人團聚。

注釋

浣溪沙:唐教坊曲名,因春秋時期人西施浣紗于若耶溪而得名,后用作詞牌名,又名“浣溪紗”“小庭花”等。此調有平仄兩體。全詞分上下兩片,上片三句全用韻,下片末二句用韻,過片二句用對偶句的居多。音節明快,句式整齊,易于上口,為婉約派與豪放派多數詞人所常用。

朔雁邊:謂北方邊地的大雁。

慘離顏:謂離別的筵宴上憂愁凄苦之形貌。

古戍(shù):指古代將士守邊之處,筑有城堡、營壘、烽火臺等。斥堠(hòu):放哨,此處代指邊關哨所。

解鞍韉(ān jiān):謂卸去行裝以駐扎安營。鞍韉:指馬鞍和馬鞍下面的墊子。鞍子和托鞍的墊子。

“古戍烽煙迷斥堠,夕陽村落解鞍韉。”鑒賞

賞析

這首詞描寫的是一個在外從軍之人思念家人的情景。

全詞可分為兩部分。前三句為上片,寫的是戰爭前的憶家的情狀,下片寫的是經過廝殺戰后后戀家的情景。雖有兩片,但卻由一“愁”統轄。首句“欲寄愁心朔雁邊”直抒胸中壓抑長久的“愁”。在蕭索荒涼的邊塞,“愁心”無法寄送,秋日望見大雁,詞人不由心生此意。因“愁”而生憶,憶及當年離家別親凄慘的別宴,恰如就在昨天,故而愁心更添一層愁。獨飲濁酒,更添愁緒,所謂“酒入愁腸,化作相思淚”,又有“濁酒一杯家萬里”,所以愁情更濃更遠。遠處美好的燦燦黃花,給詞人視覺上的亮色。一片荒蕪之中,突見生機勃勃的黃花,猶如無垠沙漠里的一汪清泉,給人欣喜,卻也是如此短暫,欣喜過后是無盡的苦楚。這里,以艷麗的黃花來反襯詞人的內心無比凄涼。

下片中,思緒未定就不得不投入戰斗。戰斗知道傍晚,片刻的修整,望著受傷的戰友,情感徒然升華,由上片的只是內心愁緒,變為內心的擔憂。古來戰爭,從來都只是“一將功成萬骨枯”,戰爭的殘酷,讓詞人心內生憂。在這里,詞人雖無直抒胸怨,但怨氣慢慢升起:親人別離,生死未卜,隱隱的表達了對戰爭的不滿。

全詞僅四十二個字,卻刻畫出多個畫面。詞人善于運用意象,別具一格,給人不一般的畫面感覺。情感表達也是由淺入深,進而有一種隱怨在內。意象結合出的景與詞人所要表達的情,相互融合,情景交融。

創作背景

康熙二十一年(1682年)秋,詞人赴梭龍勘察途中,任務緊急,身懷重任,又親眼目睹戰爭的殘酷,為了抒發個人的悲苦之情,表達強烈的反戰思想,作下此詞。 ?

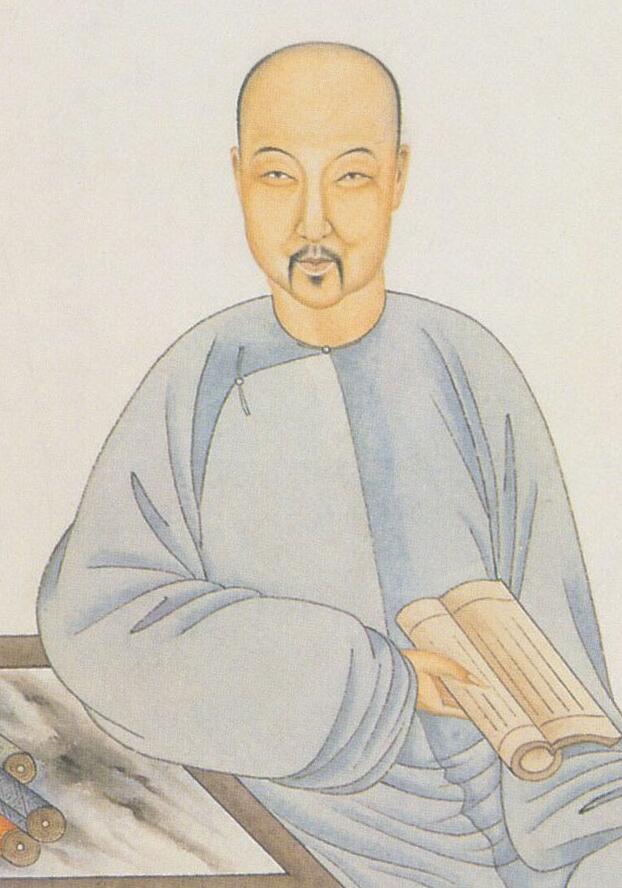

納蘭性德簡介

清代·納蘭性德的簡介

納蘭性德(1655-1685),滿洲人,字容若,號楞伽山人,清代最著名詞人之一。其詩詞“納蘭詞”在清代以至整個中國詞壇上都享有很高的聲譽,在中國文學史上也占有光采奪目的一席。他生活于滿漢融合時期,其貴族家庭興衰具有關聯于王朝國事的典型性。雖侍從帝王,卻向往經歷平淡。特殊的生活環境背景,加之個人的超逸才華,使其詩詞創作呈現出獨特的個性和鮮明的藝術風格。流傳至今的《木蘭花令·擬古決絕詞》——“人生若只如初見,何事秋風悲畫扇?等閑變卻故人心,卻道故人心易變。”富于意境,是其眾多代表作之一。

...〔? 納蘭性德的詩(220篇)〕