“鵲踏枝·過人家廢園作”譯文及注釋

譯文

廢園之中茫茫一片春草青翠茂密,卻也不能留住春光。野藤荊棘侵占了路徑,妨礙著行人的步履。不懂得性情的柳絮偏偏在隨風起舞,密集地,輕輕地拂落在人們的臉面上。

有花木的院子的主人是誰呢?一朵孤單的鮮花正在墻角里開的耀眼。可不要怨無人來摘取它,因為它開在春暮,可真不是時候啊!

注釋

鵲踏枝:詞牌名。即“蝶戀花”,又名“鳳棲梧”等。雙調,六十字,上下片各五句四仄韻。

漠漠春蕪:茫茫一片春草。漠漠:廣漠無邊的樣子。

春蕪:春草碧綠貌。

春不住:春去了。

礙卻:妨礙。

蒙蒙:一作“濛濛”,雨雪云霧迷茫的樣子。此處指飛絮漫天飛舞。

繡院:指有花木的院子。

明:指花開的耀眼。

如許:這樣。

不合:不該。

陽春:溫暖的春天。

“鵲踏枝·過人家廢園作”鑒賞

賞析

這首詞運用比興手法,極寫廢園的荒蕪凄涼景色,并以獨明的孤花自況。

上片先寫廢園春光關不住,春之景象中又有牽衣藤刺,撲面飛絮,這藤刺、飛絮,或許就是他對于時政的感慨。下片還是扣住春光來寫,不過這春光卻是暮春的景象,一朵孤花開放在墻角,沒有人來采摘。結尾兩句含有勉勵的意思,勉勵年輕一代珍惜少年時光,有所作為,莫使良機空逝而徒然嘆息。抒發其興亡、盛衰和懷才不遇之感。全詞寓情于景,情景交融,寓意深刻。郁勃激蕩而凄絕靈動,在晚清詞壇別樹一幟。

起句“漠漠春蕪春不住”,廣漠的園地上一片荒蕪蕭索,春日的芳華已消逝褪盡的景象。“藤刺牽衣,礙卻行人路。”而那些“藤蔓”——昏庸的王公大臣及其幫兇的文人們,卻處處牽制,阻礙著維新改革者的道路。“偏是無情偏解舞”。“舞”在此處有雙關作用。一是代表那些昏庸的王公大臣們紙醉金迷,酣歌漫舞;二是指行人之舞,即改革維新者前進的步伐。二“舞”是對立存在的。“蒙蒙撲面皆飛絮”,說明維新改革者的道路坎坷,詞人怒斥群丑,悲憤之勢已出。

下半片的“繡院深沉誰是主?一朵孤花,墻角明如許!”一朵明麗的孤花在荒蕪的廢園中寂寞地開放,無人培護,無人欣賞。突出了它獨立荒園,孤芳高潔的品格。花與詞人的心境融合無間,靈犀相通。結尾“莫怨無人來折取,花開不合陽春暮”,是安慰孤花,亦強作自解,以孤花自喻。詞人透露出一種懷才不遇的凄涼,同時又以身不逢時而自我寬慰。

這首詞寫得十分蘊藉含蓄,深意在所描寫的景象之外。詞刻意描繪廢園春景,是要讓讀者看到一幅時代的政治畫圖,就是清王朝在那些“藤荊”之類的奸佞之臣當權下,正走向末路和敗亡。詞人也強烈感受到時下政治的腐時,深深地為國家民族的前途而憂慮。“繡院深沉誰是主”,“繡院”暗喻的是當時的清王朝,這一句還包含了詞人盼望“圣主明君”招攬人才,改革時政,振興國運的懷抱。詞的最后幾句,則是詞人以花自比,抒發的是空懷救國救民之才而無法施展的人生感慨。

創作背景

這首詞作于公元1815年(嘉慶二十年乙亥)六月(一說這首詞作于公元1814年(嘉慶十九年)或道光二十年(1840年))。經世致用,原是龔自珍青年時期即深懷的抱負,但是嘉慶十五年(1810年)應順天鄉試竟只中了個副榜,三年后再試又落榜。這首《鵲踏枝》就寫于這一時期這樣的心境中。

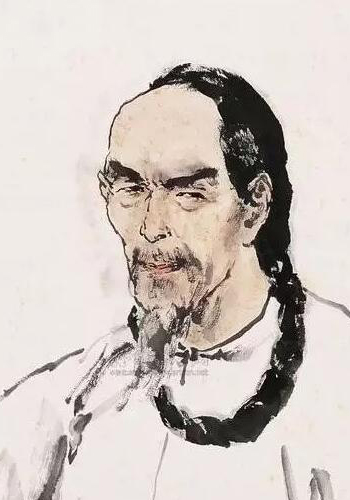

龔自珍簡介

清代·龔自珍的簡介

龔自珍(1792年8月22日~1841年9月26日)清代思想家、文學家及改良主義的先驅者。27歲中舉人,38歲中進士。曾任內閣中書、宗人府主事和禮部主事等官職。主張革除弊政,抵制外國侵略,曾全力支持林則徐禁除鴉片。48歲辭官南歸,次年暴卒于江蘇丹陽云陽書院。他的詩文主張“更法”、“改圖”,揭露清統治者的腐朽,洋溢著愛國熱情,被柳亞子譽為“三百年來第一流”。著有《定庵文集》,留存文章300余篇,詩詞近800首,今人輯為《龔自珍全集》。著名詩作《己亥雜詩》共315首。

...〔? 龔自珍的詩(19篇)〕猜你喜歡

蘭陵王·江行

水聲咽,中夜蘭橈暗發。殘春在,催暖送晴,九十韶光去偏急。垂楊手漫折,難結,輕帆一葉。離亭遠,歸路漸迷,千里滄波楚天闊。

除寒乍消歇。剩霧鎖花魂,風砭詩骨。茫茫江草連云濕。悵綠樹鶯老,碧欄蜂瘦,空留檣燕似訴別,向人共愁絕。

重疊,浪堆雪。坐縹緲浮槎,煙外飛越。銜山一寸眉彎月,照枉渚疑鏡,亂峰如發。扁舟獨自,記舊夢,忍細說?

逍遙堂會宿二首

轍幼從子瞻讀書,未嘗一日相舍。既仕,將宦游四方,讀韋蘇州詩至“安知風雨夜,復此對床眠”,惻然感之,乃相約早退,為閑居之樂。故子瞻始為鳳翔幕府,留詩為別曰:“夜雨何時聽蕭瑟⑴?”其后子瞻通守余杭⑵,復移守膠西⑶,而轍滯留于淮陽、濟南⑷,不見者七年。熙寧十年二月,始復會于澶濮之間⑸,相從來徐留百余日。時宿于逍遙堂,追感前約,為二小詩記之。

逍遙堂后千尋木,長送中宵風雨聲。

誤喜對床尋舊約,不知漂泊在彭城。

秋來東閣涼如水,客去山公醉似泥。

困臥北窗呼不起,風吹松竹雨凄凄。