“夜宿石門詩”譯文及注釋

譯文

早上,到園子里摘蘭花,擔心秋霜會把花朵摧殘。

晚上,回到高入云際的別墅中休息,玩賞著山石上婆娑的月影,難以入眠。

窗外,傳來歸鳥疲倦的叫聲,它們在尋找棲息的樹干,樹葉飄落,簌簌作響,是起風了涼風在寒林中回旋。

靜謐的山居,各種各樣的聲音,清晰入耳,聽來各具異趣,又都那么悠揚,那么清遠。

可惜如此美妙的夜晚,卻無人同我一起欣賞,這滿壺香醇的美酒,又有誰能與我同醉共歡。

遠行的朋友,依然遲遲不歸,不知不覺中,夜色漸漸褪盡,東方,已經(jīng)朝霞初染。

注釋

石門:即石門山,在今浙江嵊州市。詩中寫夜宿石門時的所見所聞,并流露出孤高落寞的情緒。

朝搴苑中蘭:襲用屈原《離騷》“朝搴阰之木蘭兮”句意。搴(qiān):取。

彼:指木蘭等花草。霜下歇:經(jīng)霜凍而凋謝。歇,衰竭。

弄:玩。

識:知。

異音、殊響:指上兩句所說鳥聲、樹葉聲、風聲等。致聽:傳到耳朵里使能聽見。

清越:清脆悠揚。

妙物:指上文蘭、云、月、鳥、木、風等景物。

芳醑(xǔ):芳香的美酒。誰與伐:誰與我共同品賞其美味。伐,贊美。

美人竟不來,陽阿徒晞發(fā):引用屈原《九歌·少司命》:“與汝沐兮咸池,晞汝發(fā)兮陽之阿。望美人兮未來,臨風恍兮浩歌。”詩中以美女喻友人,表達了缺少知音的落寞情緒。陽阿,古代神話傳說中的山名。晞發(fā),曬干頭發(fā)。

參考資料:

1、李運富編注.謝靈運集:岳麓書社,1999年08月:99-100

2、劉心明譯注.謝靈運鮑詩選譯:巴蜀書社,1991年10月:97-98

“夜宿石門詩”鑒賞

賞析

開頭四句,便有許多精彩。欲寫夜宿,先說朝游,筆調(diào)來得舒緩。劈頭而下、突兀而起,也是一種寫法,但那比較適合激烈沖蕩的情緒。像這詩要表達幽深情趣,便需緩緩引入。好似游山先渡水,才覺得味道悠長。但前二句不僅是個入題的鋪墊,也是詩情的動因。“朝搴苑中蘭”,語出《離騷》“朝搴阰之木蘭兮”。蘭是美好事物的象征,恐怕它在霜露中凋殘,而采摘把玩,這是隱喻的寫法,包涵著珍惜具有才智和美德的生命的意味。謝靈運是一個非常自負的人,貶出永嘉,辭官暫隱,在于他是很難接受的人生挫折,難免有才智之士不能為世所容的怨艾與自憐,這情緒便在“朝搴苑中蘭”的形象中表現(xiàn)出來。因此乃有暮宿石上、流連光華的舉動。倘無前二句,全詩就變單薄了。后二句中,“云際宿”一則略帶夸張地寫出石門別墅所在之高,又暗用《九歌·少司命》“夕宿兮帝郊,君誰須(待)兮云之際”詩意,透出孤獨無侶、似有所待的悵惘。歸結(jié)到“弄此石上月”,一個高潔多情,極富美感的形象。“石上月”不是天上月,那是流動著的如水如霧的一片,那是輕柔宛曼的樂章。石的清涼,詩人的憂郁,都寫在這音樂中了。

將四句詩連貫起來,可以發(fā)現(xiàn)一、三句同二、四句,均是松散的隔句對。“朝搴”與“瞑還”對應,時間趨近;“畏彼”與“弄此”對應,方位趨近。你單是讀,未必要多想什么,自會覺得有一種風姿、一種韻調(diào)輕輕搖曳、回環(huán)飄蕩而來,恰與月華的流動重合。總之,這四句詩的語言具有相當豐富而又完整統(tǒng)一的功能,是真正的詩歌語言。

接著四句,是對夜景的欣賞。——但又很難說是夜“景”,很難說是“欣賞”。這是用聽覺在感受夜,并由感受而漸漸潛入自然的深處。張玉谷《古詩賞析》說:“中四即所聞寫景,不以目治,而以耳治,是夜宿神理。”這“神理”指什么,他卻沒有講清楚。首先應該說,夜景不是不能用目光觀賞,也不是不能寫好,古詩中不乏這樣的例子。但描繪視界中的夜景,非著力不可,人和自然容易處在分離的狀態(tài),其效果與此詩所追求的效果是不一樣的。

先看前二句:鳥的鳴叫聲漸漸低落、漸漸稀少,最后成為偶爾一二聲的啁啾,于是意識到它們已在林中棲息,夜越來越深;而在沉靜之中,時時又傳來簌簌的落葉聲,于是知道山中又起了夜風。這二句已經(jīng)很好地寫出了山夜的氣氛。因為聲音是變動著的,時生時消,起伏不定,它比山林溝壑等固定的形體更能體現(xiàn)山夜的情趣,體現(xiàn)萬物在根本的虛寂中運化的節(jié)律。這也許就是張玉谷所說的“夜宿神理”吧。

但后二句卻是更深入的體驗。這二句互文見意,是說夜中“異音”、“殊響”一起來到耳邊,聽來都是清亮悠揚的聲調(diào)。所謂“異音”、“殊響”究竟是從哪里來的。是鳥兒的鳴叫,枯葉的飄落,還是不息的山溪,斷續(xù)的蟲吟。什么都是,什么也都不是。詩人稱那些聲音為“異音”、“殊響”的時候,已經(jīng)不是說聲音本身,而是聲音引起的人的奇異感覺。正因為這是一種感覺,那些聲音也被改變了,放大了,成為“俱清越”的音調(diào)。換句話說,在詩人凝神靜聽山夜中各種聲響的時候,那些聲響喚起了人心深處的某種幻覺;以這幻覺感受那些聲響,它們也變得與平時不同。這樣,似乎在人的生命的深處與自然的深處形成某種神秘的溝通。確實,人們對人和自然,都有許多說不清楚的東西,因而常常憑借著神秘的感受力去體驗自然。像謝靈運這樣敏銳的詩人,他的體驗也比常人來得豐富。

按照通常的寫法,謝靈運的詩在描摹景物之后,總有一段哲理性的議論。此詩的最后四句收結(jié),卻不是如此。他只是感嘆:如此美妙的秋夜,卻無人能夠欣賞,我也就無從向誰夸美這杯中的好酒了。言外之意,是說世人多庸俗,缺乏高逸情趣,難與自己同游。最后兩句仍是用《九歌·少司命》詩意,原詩說:“與汝沐兮咸池,晞汝發(fā)兮陽之阿。望美人兮未來,臨風怳兮浩歌。”謝靈運心中盼望的“美人”終究不會來到,這只是白白地等待,直到太陽出來,曬干我的頭發(fā)罷了。這里面其實有雙重的內(nèi)涵:一方面,謝靈運確實希望有志同道合、情趣相通的朋友與自己共賞這秋夜景色;另一方面,絕景獨游,無人為侶,恰恰顯示了自己不與凡俗同流的品格,表達出孤獨高傲、睥睨一世的心情。以謝靈運的性格而言,后者是更重要的。

魏晉南朝,是一個自我意識覺醒和強化的時代。而自我意識加強的必然結(jié)果,就是孤獨感的產(chǎn)生和強化。于是,投向自然,謀求個人與自然的溝通,又成為從孤獨感中解脫出來的途徑之一。謝靈運這首詩,就是把孤獨感,以及孤獨中人與自然的感通和追求志同道合者的情緒,構造成美好的意境。盡管他的其它山水詩也有類似的表現(xiàn),但都比不上這首詩單純而優(yōu)美。所以,在詩史上,這也是一首很有意義的作品。它可以說明:詩歌是怎樣隨著人的感情生活的豐富復雜化而變得豐富復雜起來的。

創(chuàng)作背景

謝靈運于宋景平元年(423年)辭去永嘉太守之職,回到始寧的祖居,又營造了一些新的莊園別墅,其一在石門山上(今浙江嵊縣境內(nèi))。這首詩寫的是詩人夜宿于石門別墅的巖石上的所聞謝靈運簡介

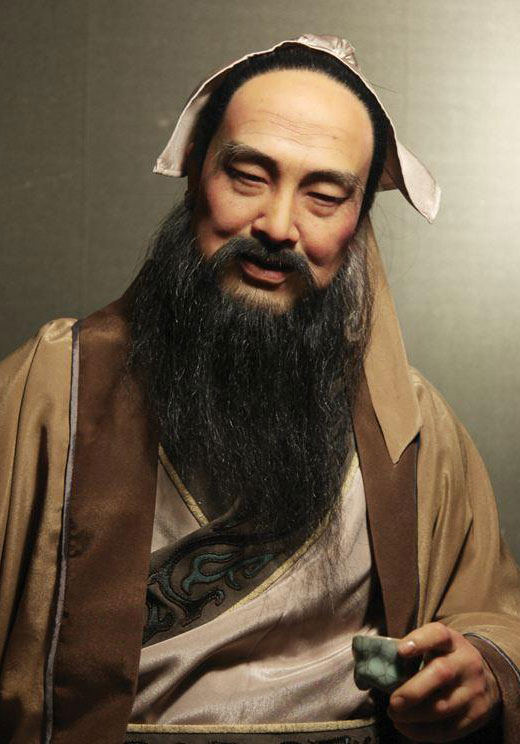

南北朝·謝靈運的簡介

謝靈運(385年-433年),東晉陳郡陽夏(今河南太康)人,出生在會稽始寧(今浙江上虞),原為陳郡謝氏士族。東晉名將謝玄之孫,小名“客”,人稱謝客。又以襲封康樂公,稱謝康公、謝康樂。著名山水詩人,主要創(chuàng)作活動在劉宋時代,中國文學史上山水詩派的開創(chuàng)者。由謝靈運始,山水詩乃成中國文學史上的一大流派,最著名的是《山居賦》,也是見諸史冊的第一位大旅行家。謝靈運還兼通史學,工于書法,翻譯佛經(jīng),曾奉詔撰《晉書》。《隋書·經(jīng)籍志》、《晉書》錄有《謝靈運集》等14種。

...〔? 謝靈運的詩(26篇)〕猜你喜歡

富春渚詩

宵濟漁浦潭,旦及富春郭。

定山緬云霧,赤亭無淹薄。

溯流觸驚急,臨圻阻參錯。

亮乏伯昏分,險過呂梁壑。

洊至宜便習,兼山貴止托。

平生協(xié)幽期,淪躓困微弱。

久露干祿請,始果遠游諾。

宿心漸申寫,萬事俱零落。

懷抱既昭曠,外物徒龍蠖。

過小孤山大孤山

八月一日,過烽火磯。南朝自武昌至京口,列置烽燧,此山當是其一也。自舟中望山,突兀而已。及拋江過其下,嵌巖竇穴,怪奇萬狀,色澤瑩潤,亦與它石迥異。又有一石,不附山,杰然特起,高百余尺,丹藤翠蔓,羅絡其上,如寶裝屏風。是日風靜,舟行頗遲,又秋深潦縮,故得盡見。杜老所謂“幸有舟楫遲,得盡所歷妙”也。

過澎浪磯、小孤山,二山東西相望。小孤屬舒州宿松縣,有戍兵。凡江中獨山,如金山、焦山、落星之類,皆名天下,然峭拔秀麗皆不可與小孤比。自數(shù)十里外望之,碧峰巉然孤起,上干云霄,已非它山可擬,愈近愈秀,冬夏晴雨,姿態(tài)萬變,信造化之尤物也。但祠宇極于荒殘,若稍飾以樓觀亭榭,與江山相發(fā)揮,自當高出金山之上矣。廟在山之西麓,額曰“惠濟”,神曰“安濟夫人”。紹興初,張魏公自湖湘還,嘗加營葺,有碑載其事。又有別祠在澎浪磯,屬江州彭澤縣,三面臨江,倒影水中,亦占一山之勝。舟過磯,雖無風,亦浪涌,蓋以此得名也。昔人詩有“舟中估客莫漫狂,小姑前年嫁彭郎”之句,傳者因謂小孤廟有彭郎像,澎浪廟有小姑像,實不然也。晚泊沙夾,距小孤一里。微雨,復以小艇游廟中,南望彭澤、都昌諸山,煙雨空濛,鷗鷺滅沒,極登臨之勝,徙倚久之而歸。方立廟門,有俊鶻摶水禽,掠江東南去,甚可壯也。廟祝云,山有棲鶻甚多。

二日早,行未二十里,忽風云騰涌,急系纜。俄復開霽,遂行。泛彭蠡口,四望無際,乃知太白“開帆入天鏡”之句為妙。始見廬山及大孤。大孤狀類西梁,雖不可擬小姑之秀麗,然小孤之旁,頗有沙洲葭葦,大孤則四際渺彌皆大江,望之如浮水面,亦一奇也。江自湖口分一支為南江,蓋江西路也。江水渾濁,每汲用,皆以杏仁澄之,過夕乃可飲。南江則極清澈,合處如引繩,不相亂。晚抵江州。州治德化縣,即唐之潯陽縣,柴桑、栗里,皆其地也;南唐為奉化軍節(jié)度,今為定江軍。岸土赤而壁立,東坡先生所謂“舟人指點岸如赪”者也。泊湓浦,水亦甚清,不與江水亂。自七月二十六日至是,首尾才六日,其間一日阻風不行,實以四日半溯流行七百里云。