西風(fēng)何限,自起披衣看。

出自清代:納蘭性德的《點(diǎn)絳唇·黃花城早望》

五夜光寒,照來(lái)積雪平于棧。西風(fēng)何限,自起披衣看。

對(duì)此茫茫,不覺(jué)成長(zhǎng)嘆。何時(shí)旦,曉星欲散,飛起平沙雁。

“西風(fēng)何限,自起披衣看。”譯文及注釋

譯文

初雪后的五更之夜,黃花城中彌漫著寒光,積雪的峭壁上,棧道顯得平滑了許多。無(wú)邊的寒風(fēng)也阻撓不了我披衣觀景的興致。

面對(duì)這茫茫雪色,不覺(jué)心中悵然,無(wú)限慨嘆!什么時(shí)候才能天亮,天空中的晨星要消散了,廣漠沙原上的大雁也已經(jīng)起飛開(kāi)始新的征程。

注釋

點(diǎn)絳唇:詞牌名,此調(diào)因江淹《詠美人春游》詩(shī)中有“白雪凝瓊貌,明珠點(diǎn)絳唇”句而取名。四十一字。上闋四句,從第二句起用三仄韻;下闋五句,亦從第二句起用四仄韻。

黃花城:在今北京懷柔境內(nèi)。納蘭扈駕東巡,此為必經(jīng)之地。一說(shuō)在五臺(tái)山附近。

五夜:即五更。古代將一夜分為甲、乙、丙、丁、戊五段,故稱。棧(zhàn):棧道。于絕險(xiǎn)之地架木而成的道路。

平沙雁:廣漠沙原上之大雁。

“西風(fēng)何限,自起披衣看。”鑒賞

賞析

這首詞描繪了黃花城雪后將曉的景象,與《烷溪沙·姜女廟》等或?yàn)橥瑫r(shí)之作。詞全用白描,但樸質(zhì)中饒含韻致,清奇中極見(jiàn)情味。黃花城奇異的景觀,作者無(wú)聊賴的心緒躍然紙上。

詞的上片描寫邊塞地區(qū)凌晨的景色。“五夜”二句謂落了一夜的雪,五更天色欲明之時(shí),雪已經(jīng)堆得與柵欄相平了。“西風(fēng)”二句緊扣上文,所以要“看”,是由于積雪的寒光,使人誤以為天色已明;“披衣”是由于西風(fēng)勁吹,寒氣襲人。

下片“對(duì)此”二句,又與“看”字關(guān)聯(lián)。看到這白茫茫的一片大雪,無(wú)邊無(wú)際,不覺(jué)令人百感交集,不住嘆息。“何時(shí)旦”句用提問(wèn)表明此時(shí)尚未天明,剛才只是誤以為天明罷了。最后二句,又是對(duì)“何時(shí)旦”這一問(wèn)題的答覆。星光漸淡,大雁開(kāi)始起飛,離天明也不遠(yuǎn)了。“平沙”當(dāng)然是指“平于棧”的積雪。遣詞造句都有著落,前后互相呼應(yīng),行文十分綿密。

通篇只描寫景物,而寓情于景,以景抒情。詞人用開(kāi)闊的意象表現(xiàn)內(nèi)心的情感,將環(huán)境的空曠凄涼映照在情感上,將大的環(huán)境空間疊加在深沉而復(fù)雜的小的情感上,給人呈現(xiàn)一種極具藝術(shù)感染力的表現(xiàn)方式。

創(chuàng)作背景

康熙二十二年(1683年)九月,康熙帝奉太皇太后巡幸五臺(tái)山,詞人隨從扈駕。途經(jīng)黃花城,詞人看到黃花城雪后將曉的景象,有感而發(fā),作下此詞。 ?

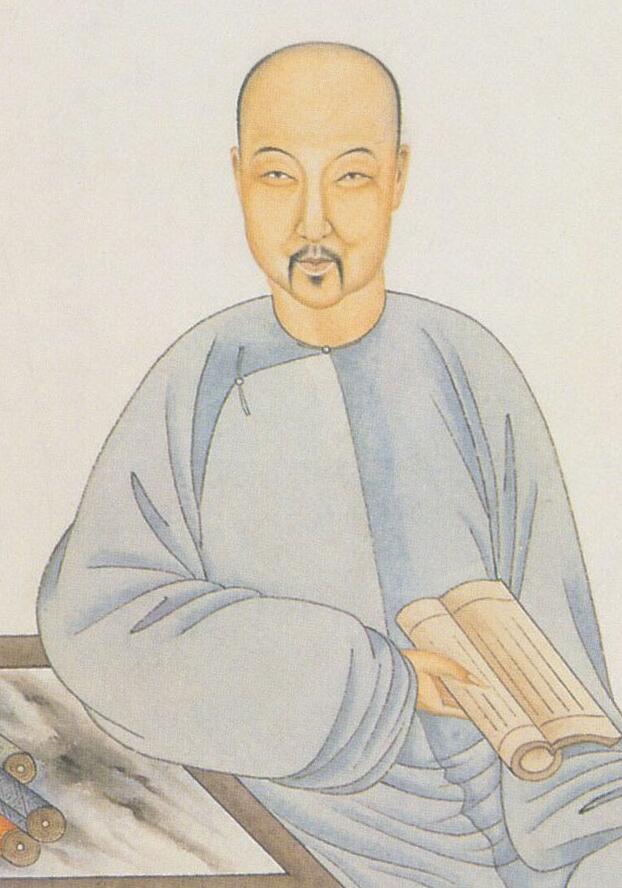

納蘭性德簡(jiǎn)介

清代·納蘭性德的簡(jiǎn)介

納蘭性德(1655-1685),滿洲人,字容若,號(hào)楞伽山人,清代最著名詞人之一。其詩(shī)詞“納蘭詞”在清代以至整個(gè)中國(guó)詞壇上都享有很高的聲譽(yù),在中國(guó)文學(xué)史上也占有光采奪目的一席。他生活于滿漢融合時(shí)期,其貴族家庭興衰具有關(guān)聯(lián)于王朝國(guó)事的典型性。雖侍從帝王,卻向往經(jīng)歷平淡。特殊的生活環(huán)境背景,加之個(gè)人的超逸才華,使其詩(shī)詞創(chuàng)作呈現(xiàn)出獨(dú)特的個(gè)性和鮮明的藝術(shù)風(fēng)格。流傳至今的《木蘭花令·擬古決絕詞》——“人生若只如初見(jiàn),何事秋風(fēng)悲畫扇?等閑變卻故人心,卻道故人心易變。”富于意境,是其眾多代表作之一。

...〔? 納蘭性德的詩(shī)(220篇)〕猜你喜歡

- 西風(fēng)何限,自起披衣看。

出自 清代 納蘭性德: 《點(diǎn)絳唇·黃花城早望》

- 煙柳重,春霧薄,燈背水窗高閣。

- 對(duì)晚景、傷懷念遠(yuǎn),新愁舊恨相繼。

- 始至,喟曰:官無(wú)卑,顧材不足塞職。

出自 唐代 韓愈: 《藍(lán)田縣丞廳壁記》

- 月到西南更斷腸。

出自 清代 納蘭性德: 《南鄉(xiāng)子·搗衣》

- 委照而吳業(yè)昌,淪精而漢道融。

- 鴛會(huì)阻、夕雨凄飛,錦書斷、暮云凝碧。

出自 宋代 柳永: 《兩同心·佇立東風(fēng)》

- 塞外草先衰,江南雁到遲。

出自 唐代 溫庭筠: 《玉蝴蝶·秋風(fēng)凄切傷離》

- 那將紅豆記無(wú)聊。

出自 清代 納蘭性德: 《浣溪沙·蓮漏三聲燭半條》

- 悄然屈指聽(tīng)銀箭。

出自 宋代 柳永: 《安公子·夢(mèng)覺(jué)清宵半》