“采地黃者”譯文及注釋

譯文

春季不下雨麥子都已旱死,秋季禾苗又遭霜。

等到年底時已沒有了口糧,只好到土里采地黃。

采來地黃做什么用?拿它來換取飼口度日的糧食。

大清早就扛著鋤頭出門,直到傍晚時分還采不滿一筐。

拿到它來到富貴人家,賣給養尊處優的兒郎。

把地黃給你的肥馬吃,能使它膘壯有力,毛色光亮。

希望換些馬吃剩的糧食,拿去填塞全家的餓得咕咕叫的肚子。

注釋

地黃:藥草名,曬干的叫生地,蒸熟的叫熟地。這首詩寫荒年無食的貧苦農民采地黃賣給富貴人家喂馬以謀生,形象地表現出貧苦人民生活不如牛馬。

歲晏:一年將近的時候。

口食:口糧。

易:換取。

糇(hóu):干糧。

糇糧:泛指飼口度日的糧食。

凌晨:清早。荷鋤:用一側肩膀扛著鋤頭。

不盈筐:采不滿一筐。

朱門家:指富貴人家。

白面郎:指富貴人家養尊處優不懂事的子弟。南朝宋代的沈慶之在一次討論北伐大事時,曾諷刺徐湛之等世族出身的文官說:“為國譬如家,耕當問奴,織當訪婢,陛下(指宋文帝)今與伐國,而與白面書生輩謀之,事何由濟?”這里借用其諷刺含意。

啖(dàn):給······吃。

“可使”句:是說馬吃了地黃后,膘壯有力,毛色光亮,可以光彩照地。

馬殘粟:馬吃剩的糧食。

“采地黃者”鑒賞

賞析

這首詩通過敘述一個農民采取地黃,向富家換取馬料以飽饑腸的情節,深刻地反映了農民在災荒年頭,連牛馬食都吃不上的悲慘遭遇,有力地抨擊了豪門大戶對農民剝削的殘酷性。

詩題是“采地黃者”,為何去采地黃,是因為天災所致,所以詩開首一聯寫道:“麥死春不雨,禾損秋早霜。”交代了全詩的背景。莊稼一年兩季,春日沒雨,夏糧絕收;秋天又降早霜,秋糧減收。這樣,農民的生活自然就很成問題了。緊接著第二、三兩聯便對農民生活景況作了交代:入冬后農民便斷了口糧,為了活命,只得冒著風寒到荒郊野外去采挖地黃,希圖借以度過饑荒。第四聯“凌晨荷鋤去,薄暮不盈筐”寫農民采地黃之不易。以上四聯為第一部分,中心就是寫了為度荒采地黃。

后六句敘寫賣地黃的情形。采了地黃賣與富家白面郎。那賣地黃者對“白面郎”求告的幾句話,頗為凄切動人。辛苦一整天采得不滿一筐的勞動成果,只敢說給朱門人家拿去喂馬。可以想見,這位可憐的農民忍饑挨凍在荒野采了一天地黃,可能連點像樣的干糧也沒吃上。也許他家中還有老小,都等他賣了地黃換回糧食下鍋。那不足一筐的地黃,他哪敢說賣多少錢呢,只是央告說:“愿易馬殘粟,救此苦饑腸。”只要能換回一點兒馬吃剩的玉米、高粱之類,也就心滿意足了。其可憐之狀躍然紙上。

詩人用平平淡淡的語言敘述,通過貧苦農民采集地黃以換取馬飼料這一細節描寫,表達了詩人對封建社會貧富懸殊的不平等現象的痛恨。▲

創作背景

這首詩創作于公元813年。詩人在下邽(今陜西渭南縣內)渭村見到農民遭到春旱秋霜之災后,入冬就斷了口糧,而富貴人家卻用糧食喂馬,為此深有感觸,于是以采地黃者的遭遇為題材,寫下了這首同情貧民疾苦的詩歌。

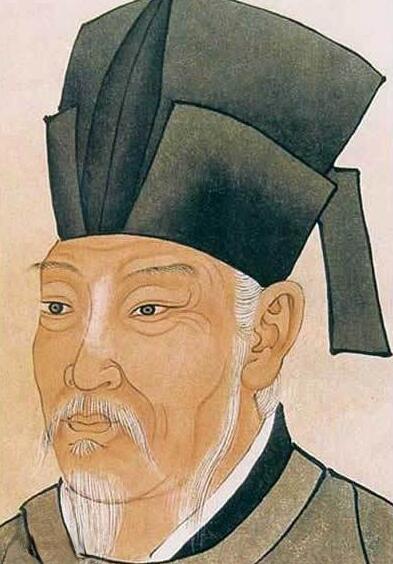

白居易簡介

唐代·白居易的簡介

白居易(772年-846年),字樂天,號香山居士,又號醉吟先生,祖籍太原,到其曾祖父時遷居下邽,生于河南新鄭。是唐代偉大的現實主義詩人,唐代三大詩人之一。白居易與元稹共同倡導新樂府運動,世稱“元白”,與劉禹錫并稱“劉白”。白居易的詩歌題材廣泛,形式多樣,語言平易通俗,有“詩魔”和“詩王”之稱。官至翰林學士、左贊善大夫。公元846年,白居易在洛陽逝世,葬于香山。有《白氏長慶集》傳世,代表詩作有《長恨歌》、《賣炭翁》、《琵琶行》等。

...〔? 白居易的詩(53篇)〕猜你喜歡

苦寒行

北上太行山,艱哉何巍巍!

羊腸坂詰屈,車輪為之摧。

樹木何蕭瑟,北風聲正悲。

熊羆對我蹲,虎豹夾路啼。

溪谷少人民,雪落何霏霏!

延頸長嘆息,遠行多所懷。

我心何怫郁,思欲一東歸。

水深橋梁絕,中路正徘徊。

迷惑失故路,薄暮無宿棲。

行行日已遠,人馬同時饑。

擔囊行取薪,斧冰持作糜。

悲彼《東山》詩,悠悠使我哀。

勞歌

暑天三月元無雨,云頭不合惟飛土。

深堂無人午睡余,欲動身先汗如雨。

忽憐長街負重民,筋骸長彀十石弩。

半衲遮背是生涯,以力受金飽兒女。

人家牛馬系高木,惟恐牛軀犯炎酷。

天工作民良久艱,誰知不如牛馬福。

銅雀妓二首

金鳳鄰銅雀,漳河望鄴城。

君王無處所,臺榭若平生。

舞席紛何就,歌梁儼未傾。

西陵松槚冷,誰見綺羅情。

妾本深宮妓,層城閉九重。

君王歡愛盡,歌舞為誰容。

錦衾不復襞,羅衣誰再縫。

高臺西北望,流涕向青松。