“浦中夜泊”譯文及注釋

譯文

晚來停舟,獨立在岸邊,深秋的江面,江風霜氣寒意襲人。

回望停船處,夜色中唯見船里透出的一點燈火。

注釋

浦:水邊。

棱(léng)棱:嚴寒的樣子。

蘆荻(dí)花:生長于低洼陰濕處或淺水中,秋季開白花。

“浦中夜泊”鑒賞

賞析

這首小詩首句寫人,次句寫景,結尾兩句寫回頭去看浦中小舟。詩人夜泊江中,信步江堤,霜冷風凄,黑夜漆漆、只有泊舟處一點孤燈,透一點光亮,送一絲溫暖。此詩曲折地表達了詩人孤寂的心情。尤其后兩句,似乎從旁人的眼中看自己的船,更增添冷峻感覺。全詩景象平易,自然天成,但在布局上又頗見匠心。詩寫夜泊之景,不從夜泊之地寫,而是選擇了堤上回看的視角,使四句小詩顯得極為婉曲。

一二句即緊扣題目,為下句鋪墊,也為全詩伏筆。前兩句描寫詩人步出船艙,走上江堤,頓感江風寒冷刺骨,霜氣凜冽襲人,并綴一疊詞“棱棱”,不僅摹繪出江邊秋夜的寒意,同時活畫出詩人在江堤寒風中凄冷的情態。

三四句寫詩人佇立寒風中的江堤上,“回看”“夜泊”處的情景。“回看”二字絕妙,且含蘊豐富,既有站立江堤寒風中對艙內溫暖的眷戀,又有一片漆黑夜色中欲有所發現的意愿。結句“蘆荻花中一點燈”,在景致變化中使詩人心情為之一振,由“水風霜氣”一抑中,情調為之一揚。“蘆荻花”照應第二句“水風霜氣”。詩人回看“深浦停舟處”,為濃厚夜幕所籠罩,為茂密蘆荻所遮蔽,漆黑模糊夜色深沉,那既不顯眼又不足道的“一點燈”,儼然“黑暗王國中一線光明,詩人心目中一絲暖意”。“燈”前置以“一點”,正面寫燈,側面烘托,使夜色更濃更廣,使深沉的夜色具有了視覺形象,是以明寫暗藝術手法的巧妙使用,因而收到了意想不到的藝術效果。

全詩二十八字,所烘托的景象,形象貼切地襯托出“浦中夜泊”的情景。景象平易,但卻自然天成;布局巧妙,又獨具匠心。寫夜泊,選擇了江堤上回看的獨特視點,形象地寫出了一個沒有月色、連視覺也失去作用的秋夜。之所以說“獨特”,是由于全詩視角不凡、立意不俗、選材別致、烘托深廣,由第二句的感覺,到三、四句轉向視覺。尤其是寫與“夜”與“月”有關的詩,白居易作品中舉不勝舉,除了著名的《琵琶行》《燕子樓》之外,還有《村夜》《江夜舟行》《襄陽舟夜》《舟夜贈內》《雨夜憶元九》《曲江夜歸聞元八見訪》等等,一般寫夜景離不開月色的烘托,有月才具備韻味,有月才景色絢麗,有月才使人留連,而《浦中夜泊》,沒有月色,避開白描,用側面烘托的獨特視角,生動地寫出了“浦中夜泊”的別致景象。

創作背景

這首詩作于元和十年(公元815),白居易因上書請求緝拿刺殺宰相武元衡的兇手,得罪權豪世要,被貶為江州司馬。詩人于元和十年八月被趕出京都,九月抵達襄陽,之后浮漢水,長江,東達九江,在寂寞的長安至江州貶謫途中,寫了許多小詩,如《舟中讀元九詩》《江夜舟行》《江上吟元八絕句》《舟夜贈內》等。這首詩也是其中一首。

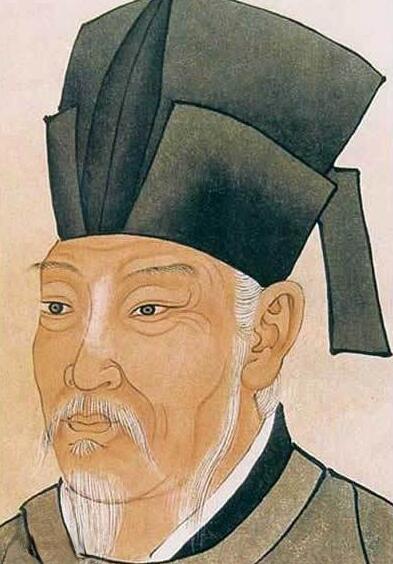

白居易簡介

唐代·白居易的簡介

白居易(772年-846年),字樂天,號香山居士,又號醉吟先生,祖籍太原,到其曾祖父時遷居下邽,生于河南新鄭。是唐代偉大的現實主義詩人,唐代三大詩人之一。白居易與元稹共同倡導新樂府運動,世稱“元白”,與劉禹錫并稱“劉白”。白居易的詩歌題材廣泛,形式多樣,語言平易通俗,有“詩魔”和“詩王”之稱。官至翰林學士、左贊善大夫。公元846年,白居易在洛陽逝世,葬于香山。有《白氏長慶集》傳世,代表詩作有《長恨歌》、《賣炭翁》、《琵琶行》等。

...〔? 白居易的詩(53篇)〕猜你喜歡

龍井題名記

元豐二年,中秋后一日,余自吳興來杭,東還會稽。龍井有辨才大師,以書邀余入山。比出郭,日已夕,航湖至普寧,遇道人參寥,問龍井所遣籃輿,則曰:“以不時至,去矣。”

是夕,天宇開霽,林間月明,可數毫發。遂棄舟,從參寥策杖并湖而行。出雷峰,度南屏,濯足于惠因澗,入靈石塢,得支徑上風篁嶺,憩于龍井亭,酌泉據石而飲之。自普寧凡經佛寺十五,皆寂不聞人聲。道旁廬舍,燈火隱顯,草木深郁,流水激激悲鳴,殆非人間之境。行二鼓,始至壽圣院,謁辨才于朝音堂,明日乃還。

滿江紅·題碧梧翠竹送李陽春

一曲清商,人別后、故園幾度。

想翠竹、碧梧風采,舊游何處。

三徑西風秋共老,滿庭疏雨春都過。

看蒼苔、白石易黃昏,愁無數。

嶧山畔,淇泉路。空回首,佳期誤。

嘆舞鸞鳴鳳,歸來遲暮。

冷淡還如西草,凄迷番作江東樹。

且留他、素管候冰絲,重相和。