“九歌·國殤”譯文及注釋

譯文

手拿干戈啊身穿犀皮甲,戰車交錯啊刀劍相砍殺。

旗幟蔽日啊敵人如烏云,飛箭交墜啊士卒勇爭先。

犯我陣地啊踐踏我隊伍,左驂死去啊右驂被刀傷。

埋住兩輪啊絆住四匹馬,手拿玉槌啊敲打響戰鼓。

天昏地暗啊威嚴神靈怒,殘酷殺盡啊尸首棄原野。

出征不回啊往前不復返,平原迷漫啊路途很遙遠。

佩帶長劍啊挾著強弓弩,首身分離啊壯心不改變。

實在勇敢啊富有戰斗力,始終剛強啊沒人能侵犯。

身已死亡啊精神永不死,您的魂魄啊為鬼中英雄!

注釋

國殤:指為國捐軀的人。殤:指未成年而死,也指死難的人。戴震《屈原賦注》:“殤之義二:男女未冠(男二十歲)笄(女十五歲)而死者,謂之殤;在外而死者,謂之殤。殤之言傷也。國殤,死國事,則所以別于二者之殤也。”

操吳戈兮被(pī)犀甲:手里拿著吳國的戈,身上披著犀牛皮制作的甲。吳戈:吳國制造的戈,當時吳國的冶鐵技術較先進,吳戈因鋒利而聞名。被,通“披”,穿著。犀甲:犀牛皮制作的鎧甲,特別堅硬。

車錯轂(gǔ)兮短兵接:敵我雙方戰車交錯,彼此短兵相接。轂:車輪的中心部分,有圓孔,可以插軸,這里泛指戰車的輪軸。錯:交錯。短兵:指刀劍一類的短兵器。

旌蔽日兮敵若云:旌旗遮蔽的日光,敵兵像云一樣涌上來。極言敵軍之多。

矢交墜:兩軍相射的箭紛紛墜落在陣地上。

凌:侵犯。躐(liè):踐踏。行:行列。

左驂(cān)殪(yì)兮右刃傷:左邊的驂馬倒地而死,右邊的驂馬被兵刃所傷。殪:死。

霾(mái)兩輪兮縶(zhí)四馬:戰車的兩個車輪陷進泥土被埋住,四匹馬也被絆住了。霾:通“埋”。古代作戰,在激戰將敗時,埋輪縛馬,表示堅守不退。

援玉枹(fú)兮擊鳴鼓:手持鑲嵌著玉的鼓槌,擊打著聲音響亮的戰鼓。先秦作戰,主將擊鼓督戰,以旗鼓指揮進退。枹:鼓槌。鳴鼓:很響亮的鼓。

天時懟(duì)兮威靈怒:天地一片昏暗,連威嚴的神靈都發起怒來。天怨神怒。天時:上天際會,這里指上天。天時懟:指上天都怨恨。懟:怨恨。威靈:威嚴的神靈。

嚴殺盡兮棄原野:在嚴酷的廝殺中戰士們全都死去,他們的尸骨都丟棄在曠野上。嚴殺:嚴酷的廝殺。一說嚴壯,指士兵。盡:皆,全都。

出不入兮往不反:出征以后就不打算生還。反:通“返”。

忽:渺茫,不分明。超遠:遙遠無盡頭。

秦弓:指良弓。戰國時,秦地木材質地堅實,制造的弓射程遠。

首身離:身首異處。心不懲:壯心不改,勇氣不減。懲:悔恨。

誠:誠然,確實。以:且,連詞。武:威武。

終:始終。凌:侵犯。

神以靈:指死而有知,英靈不泯。神:指精神。

鬼雄:戰死了,魂魄不死,即使做了死鬼,也要成為鬼中的豪杰。

“九歌·國殤”鑒賞

賞析

《九歌》是一組祭歌,共11篇,是屈原據民間祭神樂歌的再創作。《九歌·國殤》取民間“九歌”之祭奠之意,以哀悼死難的愛國將士,追悼和禮贊為國捐軀的楚國將士的亡靈。樂歌分為兩節,先是描寫在一場短兵相接的戰斗中,楚國將士奮死抗敵的壯烈場面,繼而頌悼他們為國捐軀的高尚志節。由第一節“旌蔽日兮敵若云”一句可知,這是一場敵眾我寡的殊死戰斗。當敵人來勢洶洶,沖亂楚軍的戰陣,欲長驅直入時,楚軍將士仍個個奮勇爭先。但見戰陣中有一輛主戰車沖出,這輛原有四匹馬拉的大車,雖左外側的驂馬已中箭倒斃,右外側的驂馬也被砍傷,但他的主人,楚軍統帥仍毫無懼色,他將戰車的兩個輪子埋進土里,籠住馬韁,反而舉槌擂響了進軍的戰鼓。一時戰氣蕭殺,引得蒼天也跟著威怒起來。待殺氣散盡,戰場上只留下一具具尸體,靜臥荒野。

作者描寫場面、渲染氣氛的本領是十分高強的。不過十句,已將一場殊死惡戰,狀寫得栩栩如生,極富感染力。底下,則以飽含情感的筆觸,謳歌死難將士。有感于他們自披上戰甲一日起,便不再想全身而返,此一刻他們緊握兵器,安詳地,心無怨悔地躺在那里,他簡直不能抑止自己的情緒奔進。他對這些將士滿懷敬愛,正如他常用美人香草指代美好的人事一樣,在詩篇中,他也同樣用一切美好的事物,來修飾筆下的人物。這批神勇的將士,操的是吳地出產的以鋒利聞名的戈、秦地出產的以強勁聞名的弓,披的是犀牛皮制的盔甲,拿的是有玉嵌飾的鼓槌,他們生是人杰,死為鬼雄,氣貫長虹,英名永存。

依現存史料尚不能指實這次戰爭發生的具體時地,敵對一方為誰。但當日楚國始終面臨七國中實力最強的秦國的威脅,自懷王當政以來,楚國與強秦有過數次較大規模的戰爭,并且大多數是楚國抵御秦軍入侵的衛國戰爭。從這一基本史實出發,說此篇是寫楚軍抗擊強秦入侵,大概沒有問題。而在這種抒寫中,作者那熱愛家國的熾烈情感,表現得淋漓盡致。

楚國滅亡后,楚地流傳過這樣一句話:“楚雖三戶,亡秦必楚。”屈原此作在頌悼陣亡將士的同時,也隱隱表達了對洗雪國恥的渴望,對正義事業必勝的信念,從此意義上說,他的思想是與楚國廣大人民息息相通的。作為中華民族貢獻給人類的第一位偉大詩人,他所寫的決不僅僅是個人的些許悲歡,那受誣陷被排擠,乃至流亡沅湘的坎壈遭際;他奉獻給人的是那顆熱烈得近乎偏執的愛國之心。他是楚國人民的喉管,他所寫一系列作品,道出了楚國人民熱愛家國的心聲。

此篇在藝術表現上與作者其他作品有些區別,乃至與《九歌》中其他樂歌也不盡一致。它不是一篇想像奇特、辭采瑰麗的華章,然其“通篇直賦其事”(戴震《屈原賦注》),挾深摯熾烈的情感,以促迫的節奏、開張揚厲的抒寫,傳達出了與所反映的人事相一致的凜然亢直之美,一種陽剛之美,在楚辭體作品中獨樹一幟,讀罷實在讓人有氣壯神旺之感。

創作背景

《國殤》之作,乃因“懷、襄之世,任饞棄德,背約忘親,以至天怒神怨,國蹙兵亡,徒使壯士橫尸膏野,以快敵人之意。原蓋深悲而極痛之”。在秦楚戰爭中,戰死疆場的楚國將士因是戰敗者,無人替這些為國戰死者操辦喪禮,進行祭祀。于是放逐之中的屈原創作了這一不朽名篇。

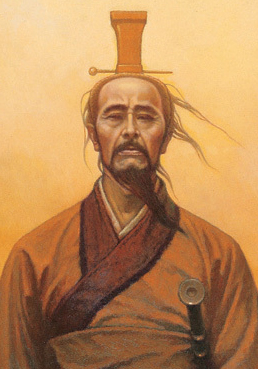

屈原簡介

先秦·屈原的簡介

屈原(約公元前340-前278),中國古代偉大的愛國詩人。漢族,出生于楚國丹陽,名平,字原。戰國時期楚國貴族出身,任三閭大夫、左徒,兼管內政外交大事。公元前278年秦將白起一舉攻破楚國首都郢都。憂國憂民的屈原在長沙附近汩羅江懷石自殺,端午節據說就是他的忌日。他寫下許多不朽詩篇,成為中國古代浪漫主義詩歌的奠基者,在楚國民歌的基礎上創造了新的詩歌體裁楚辭。他創造的“楚辭”文體在中國文學史上獨樹一幟,與《詩經》并稱“風騷”二體,對后世詩歌創作產生積極影響。

...〔? 屈原的詩(32篇)〕猜你喜歡

自京赴奉先縣詠懷五百字

杜陵有布衣,老大意轉拙。

許身一何愚,竊比稷與契。

居然成濩落,白首甘契闊。

蓋棺事則已,此志常覬豁。

窮年憂黎元,嘆息腸內熱。

取笑同學翁,浩歌彌激烈。

非無江海志,瀟灑送日月。

生逢堯舜君,不忍便永訣。

當今廊廟具,構廈豈云缺。

葵藿傾太陽,物性固莫奪。

顧惟螻蟻輩,但自求其穴。

胡為慕大鯨,輒擬偃溟渤。

以茲誤生理,獨恥事干謁。

兀兀遂至今,忍為塵埃沒。

終愧巢與由,未能易其節。

沉飲聊自遣,放歌破愁絕。

歲暮百草零,疾風高岡裂。

天衢陰崢嶸,客子中夜發。

霜嚴衣帶斷,指直不得結。

凌晨過驪山,御榻在嵽嵲。

蚩尤塞寒空,蹴蹋崖谷滑。

瑤池氣郁律,羽林相摩戛。

君臣留歡娛,樂動殷樛嶱。

賜浴皆長纓,與宴非短褐。

彤庭所分帛,本自寒女出。

鞭撻其夫家,聚斂貢城闕。

圣人筐篚恩,實欲邦國活。

臣如忽至理,君豈棄此物。

多士盈朝廷,仁者宜戰栗。

況聞內金盤,盡在衛霍室。

中堂舞神仙,煙霧散玉質。

煖客貂鼠裘,悲管逐清瑟。

勸客駝蹄羹,霜橙壓香橘。

朱門酒肉臭,路有凍死骨。

榮枯咫尺異,惆悵難再述。

北轅就涇渭,官渡又改轍。

群冰從西下,極目高崒兀。

疑是崆峒來,恐觸天柱折。

河梁幸未坼,枝撐聲窸窣。

行旅相攀援,川廣不可越。

老妻寄異縣,十口隔風雪。

誰能久不顧,庶往共饑渴。

入門聞號啕,幼子饑已卒。

吾寧舍一哀,里巷亦嗚咽。

所愧為人父,無食致夭折。

豈知秋禾登,貧窶有倉卒。

生常免租稅,名不隸征伐。

撫跡猶酸辛,平人固騷屑。

默思失業徒,因念遠戍卒。

憂端齊終南,澒洞不可掇。

蘇武令·塞上風高

塞上風高,漁陽秋早。惆悵翠華音杳,驛使空馳,征鴻歸盡,不寄雙龍消耗。念白衣、金殿除恩,歸黃閣、未成圖報。

誰信我、致主丹衷,傷時多故,未作救民方召。調鼎為霖,登壇作將,燕然即須平掃。擁精兵十萬,橫行沙漠,奉迎天表。

金縷曲·亡婦忌日有感

此恨何時已。滴空階、寒更雨歇,葬花天氣。三載悠悠魂夢杳,是夢久應醒矣。料也覺、人間無味。不及夜臺塵土隔,冷清清、一片埋愁地。釵鈿約,竟拋棄。

重泉若有雙魚寄。好知他、年來苦樂,與誰相倚。我自中宵成轉側,忍聽湘弦重理。待結個、他生知已。還怕兩人俱薄命,再緣慳、剩月零風里。清淚盡,紙灰起。