“折桂令·西陵送別”譯文及注釋

譯文

畫船兒載不動離別的愁緒。人還在西陵,遺憾已經彌漫了整個東州。我無奈地騎上馬兒回去,眼含淚水,懶得睜開,怕倚者高樓遠眺。春天去了又來,年復一年,西陵的楊柳依然輕柔披拂,送別的場景卻始終縈繞在腦海。潮漲潮落,甘于淡泊,與世無爭,江上沙鷗泛水。霧靄迷蒙的水面遼闊無際,只能酬和詩句寄托深情,可還是沒有辦法把人留下來。

注釋

折桂令:此調又名《百字折桂令》《天香引》《秋風一枝》《蟾宮曲》。此調為元人小令曲名。

西陵:元代無此地名,或為西陵渡,在今浙江杭州蕭山區。浙江有西陵渡,故址在今蕭山縣,張喬《越中贈別》詩云:“別離吟斷西陵渡,楊柳秋風兩岸蟬。”前人每以西陵渡指稱送別之地。本曲此處亦當作如是解。

畫船兒載不起離愁: 化自李清照《武陵春》“只恐雙溪蚱蜢舟,載不動許多愁”句。

東州:指瑯琊(今山東臨沂市北)一帶。或為作者友人即將遠行之所。

慵:困倦,懶得動。這里指黯然傷神之時,淚眼模糊,雙眼難睜。

層樓:高樓。

忘機:指毫無巧詐之心,淡泊名利,與世無爭。

相酬:酬和,用詩詞作答。

“折桂令·西陵送別”鑒賞

賞析

張可久的這首小令寫送別。前半部分為送別時的情景和心緒,后半寫真誠友誼的可貴,最后三句是對開頭的照應,也是對曲情的綰結。“春去春來”四句為一扇面對,前兩句與后兩句駢儷成文,切情切景,蘊藉自然。

首句點明是在西陵送別友人。雖是化用李清照詞句的意境,但李詞說的是游覽用的小艇,此處則是作交通工具的大船,更顯離愁之重,因之更襯托出友情之深厚。二、三兩句寫出送別之地及友人的目的地。它營造出一個在西陵握別,離恨卻已彌漫東州的深廣意境。離情之苦,友誼之深更因之而強化。

四、五、六句為第二層,寫送別友人后的情景。友人已去,眼前已無良朋,淚眼難睜。回家后不敢倚樓眺望,因為過盡千帆都不會是載友人歸來的畫船。

第七句到第十句,抒寫與友人別離后的寂寞凄清。春來春去,西陵渡頭依然楊柳依依,潮漲潮落,日更一日,但友人蹤影難覓,何堪傷悲。

最后三句,悱惻纏綿,情悠意長。友人早已遠去,江上煙水迷茫,真個是“孤帆遠影碧空盡,惟見長江天際流。”悠悠煙水也正是綿綿離愁。雖有深情的詩句,但牽不住離舟。余音裊裊,如水長流。小令不長,卻載千古離恨,真良構也。

這首散曲抒發了離別之情,深感真摯。描寫自然樸實,情景交融,意韻深遠。

創作背景

前人每以西陵渡指稱送別之地,該曲此處亦當作如是解。這支散曲是張可久在西陵送別友人后所作,具體創作時間不詳。

張可久簡介

元代·張可久的簡介

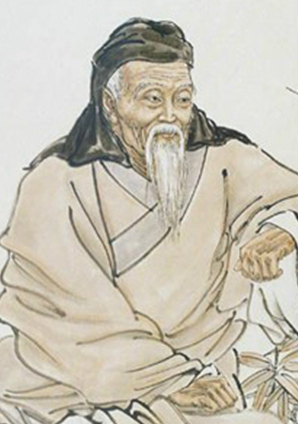

張可久(約1270~1348以后)字小山(一說名伯遠,字可久,號小山)(《堯山堂外紀》);一說名張可久肖像(林晉生作)可久,字伯遠,號小山(《詞綜》);又一說字仲遠,號小山(《四庫全書總目提要》),慶元(治所在今浙江寧波鄞縣)人,元朝重要散曲家,劇作家,與喬吉并稱“雙壁”,與張養浩合為“二張”。

...〔? 張可久的詩(230篇)〕猜你喜歡

小桃紅·滿城煙水月微茫

滿城煙水月微茫,人倚蘭舟唱。常記相逢若耶上,隔三湘,碧云望斷空惆悵。美人笑道:蓮花相似,情短藕絲長。

采蓮人和采蓮歌,柳外輕舟過。不管鴛鴦夢驚破,夜如何?有人獨上江樓臥。傷心莫唱,南朝舊曲,司馬淚痕多。