“臧僖伯諫觀魚”譯文及注釋

譯文

春天,隱公準備到棠地觀看漁民捕魚。臧僖伯進諫說:“凡是物品不能用到講習祭祀、軍事等大事上,或者所用材料不能制作禮器和兵器,那么,國君就不要親自去接觸它。國君是把民眾引向社會規范和行為準則的人。所以,講習大事以法度為準則進行衡量,叫做‘軌’,選取材料制作器物以顯示它的文彩,叫做‘物’。事情不合乎軌、物,叫做亂政。屢屢亂政,這就是所以敗亡的原因了。所以,春、夏、秋、冬四季的狩獵活動,都是在農閑時節進行,并(借這個機會)講習軍事。每三年演練一次,回國都要對軍隊進行休整。并要到宗廟進行祭告,宴飲慶賀,清點軍用器物和獵獲物。(在進行這些活動的時候,)要(使車馬、服飾、旌旗等)文彩鮮艷,貴賤分明,等級井然,少長有序:這都是講習大事的威儀啊!鳥獸的肉不能拿來放到祭祀用的器具里,皮革、牙齒、骨角和毛羽不能用來制作軍事器物,這樣的鳥獸,君主就不會去射它,這是自古以來的規矩啊!至于山林川澤的物產,一般器物的材料,這都是仆役們去忙活,有關官吏按職分去管理的事,而不是君主所應涉足的事。”隱公說:“我準備到那里去巡視。”于是就去了(棠地),讓漁民把各種漁具都擺出來捕魚,他在那里觀賞。僖伯推說有病沒有隨同前往。《春秋》上說:“隱公在棠地陳設漁具。”(這是說他棠地觀魚這一行為)不合禮法啊,并且說他去的地方遠離國都。

注釋

春:指魯隱公五年(前718)春季。

公:指魯隱公。公元前722年至公元前712年在位。按《春秋》和《左傳》的編著體例,凡是魯國國君都稱公,后邊《曹劌論戰》等篇均如是。魯國是姬姓國,其開國君主是周公旦之子伯禽,其地在今山東西南部。如:往。

如:往。

棠:也寫作唐,魯國邑名,在今山東魚臺縣東。

魚:通“漁”,動詞,捕魚。

臧僖伯:魯孝公之子、魯惠公之兄、魯隱公之伯父,名彄(又作“驅”“弓區”)(kōu),字子臧,封于臧(今郯城縣),伯為排行,僖是謚號。 丗本:孝公生僖伯彄,彄生哀伯達(臧哀伯或臧孫達),達生伯氏缾,缾生文仲辰(臧文仲),辰是臧僖伯曾孫。

講:講習,訓練。

大事:指祭祀和軍事活動等。

材:材料,原料。

器用:指祭祀所用的器具與軍事物資。

舉:指行動。

納:納入。

軌物:法度和準則。

度(duó):計量。

量:軌則,法度。

章:通“彰”,彰明,發揚。

采:物之有華飾者又彩色也,五彩相間曰采。

亟:多次,屢次。

春蒐(sōu):指春天打獵。蒐,搜尋,謂搜尋不產卵、未懷孕的禽獸。

夏苗:指夏天打獵,謂捕獵傷害莊稼的禽獸。

秋狝(xiǎn):指秋天打獵。狝,殺,謂順秋天肅殺之氣,進行捕獵活動。

冬狩(shòu):指冬天打獵。狩,圍守,謂冬天各種禽獸都已長成,可以不加選擇地加以圍獵。按:“春蒐、夏苗、秋狝、冬狩”云云,說明我們的先民在狩獵活動中已有生態平衡意識,也同時說明大凡有組織的狩獵活動,都帶有軍事演習的性質,并不單單是為狩獵而狩獵。

治兵:指練兵、比武等軍事演習活動。

振旅:整頓部隊。

飲至:古代的一種禮儀活動。凡盟會、外交和重大軍事行動結束以后,都要告于宗廟,并舉行宴會予以慶賀。

軍實:指軍用車輛、器物和戰斗中的俘獲等。

昭:表明。文章:服飾、旌旗等的顏色花紋。

登:裝入,陳列。

俎(zǔ):古代舉行祭祀活動時用以盛牛、羊等祭品的禮器。

射:激矢及物曰射。

山林:材木樵薪之類。

川澤:菱芡魚龜之類。

資:材資也。

皂(zào)隸:本指奴隸,這里指做各種雜務的仆役。

略地:到外地巡視。

陳:陳設,張設也。

稱疾:推說有病。(注意:古代分言“疾”和“病”,輕者為“疾”,重者為“病”。)

書:指《春秋》。

矢:通“施”,實施,陳設。這一句的意思是:隱公在棠陳列漁具。

“臧僖伯諫觀魚”鑒賞

賞析

讀罷此文,讀者也許會提出這樣的問題:魯隱公作為一國之君,到棠地看看漁民怎樣捕魚,有什么了不得,也值得這位臧大夫大驚小怪,還要苦口婆心、掰開揉碎地講那么多大道理?難道國君連這點自由也沒有嗎?馬克思主義認為:分析、考察和認識任何一種歷史現象,都必須把該歷史現象放回到產生它的歷史環境中去。臧僖伯之所以諫阻隱公到棠地觀魚,是因為隱公這一活動,不符合那個時代一個國君應該遵循并身體力行的行為規范。不符合,就會“亂政”;而屢屢“亂政”,就會導致國家的敗亡。況且,隱公遠離國都,到棠地觀魚,并非為了體察民情,更不是與民同樂,而僅僅是他本人的一種游樂活動。也正因為如此,他才不敢對臧僖伯的諫言說一個“不”字,最后不得不以“吾將略地焉”為借口,堅持到那里尋樂去。

這篇諫辭的最大特點,是緊緊圍繞著一個“禮”字展開勸諫,從觀點到為闡明觀點所舉述的諸多理由及作為論據的事物和行為,都沒有稍稍離開這個“禮”字。也就是說,沒有稍稍離開制約當時國君行為的規范和準則。另一個也很明顯的特點是,勸諫的緣起雖然是“公將如棠觀魚”,勸諫的直接目的也是阻止隱公“如棠觀魚”,但諫辭中對此事卻不著一語。這不單單是婉言法,更重要的是,這種表達法反映出進諫者進諫的著眼點,并不在于隱公“如棠觀魚”這一具體行為,而是當時的整個禮制。如果隱公聽了臧僖伯這番諫辭明白了“禮”對他的制約性,“如棠觀魚”這種“非禮”的事自然也就不會發生了。

題解

本文選自《左傳·隱公五年》。這一年(前718年)的春天,魯隱公要到棠地觀看漁民怎樣捕魚。魯國大夫臧僖伯從傳統的為君之道出發,認為國君的根本責任是管好國家大事,而且任何舉措都必須合乎“古制”和國君的行為規范,否則就會“亂政”,而屢屢“亂政”,國家就會敗亡。正是出于這么一種認識,他從對國君和國家的責任感出發,進諫隱公,勸阻他到棠地觀魚。 ?

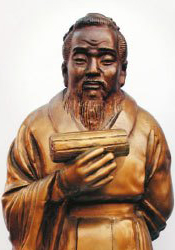

左丘明簡介

先秦·左丘明的簡介

丘明(姓姜,氏丘,名明),華夏人,生于前502年,死于前422年,享年80歲。丘穆公呂印的后代。本名丘明,因其先祖曾任楚國的左史官,故在姓前添“左”字,故稱左史官丘明先生,世稱“左丘明”,后為魯國太史 。左氏世為魯國太史,至丘明則約與孔子(前551-479)同時,而年輩稍晚。他是當時著名史家、學者與思想家,著有《春秋左氏傳》、《國語》等。他左丘明的最重要貢獻在于其所著《春秋左氏傳》與《國語》二書。左氏家族世為太史,左丘明又與孔子一起“如周,觀書于周史”,故熟悉諸國史事,并深刻理解孔子思想。

...〔? 左丘明的詩(31篇)〕猜你喜歡

后十九日復上宰相書

二月十六日,前鄉貢進士韓愈,謹再拜言相公閣下:

向上書及所著文后,待命凡十有九日,不得命。恐懼不敢逃遁,不知所為,乃復敢自納于不測之誅,以求畢其說,而請命于左右。

愈聞之:蹈水火者之求免于人也,不惟其父兄子弟之慈愛,然后呼而望之也。將有介于其側者,雖其所憎怨,茍不至乎欲其死者,則將大其聲疾呼而望其仁之也。彼介于其側者,聞其聲而見其事,不惟其父兄子弟之慈愛,然后往而全之也。雖有所憎怨,茍不至乎欲其死者,則將狂奔盡氣,濡手足,焦毛發,救之而不辭也。若是者何哉?其勢誠急而其情誠可悲也。

愈之強學力行有年矣。愚不惟道之險夷,行且不息,以蹈于窮餓之水火,其既危且亟矣,大其聲而疾呼矣。閣下其亦聞而見之矣,其將往而全之歟?抑將安而不救歟?有來言于閣下者曰:“有觀溺于水而爇于火者,有可救之道,而終莫之救也。”閣下且以為仁人乎哉?不然,若愈者,亦君子之所宜動心者也。

或謂愈:“子言則然矣,宰相則知子矣,如時不可何?”愈竊謂之不知言者。誠其材能不足當吾賢相之舉耳;若所謂時者,固在上位者之為耳,非天之所為也。前五六年時,宰相薦聞,尚有自布衣蒙抽擢者,與今豈異時哉?且今節度、觀察使及防御營田諸小使等,尚得自舉判官,無間于已仕未仕者;況在宰相,吾君所尊敬者,而曰不可乎?古之進人者,或取于盜,或舉于管庫。今布衣雖賤,猶足以方乎此。情隘辭蹙,不知所裁,亦惟少垂憐焉。

愈再拜。

辨奸論

事有必至,理有固然。惟天下之靜者,乃能見微而知著。月暈而風,礎潤而雨,人人知之。人事之推移,理勢之相因,其疏闊而難知,變化而不可測者,孰與天地陰陽之事。而賢者有不知,其故何也?好惡亂其中,而利害奪其外也!

昔者,山巨源見王衍曰:“誤天下蒼生者,必此人也!”郭汾陽見盧杞曰:“此人得志。吾子孫無遺類矣!”自今而言之,其理固有可見者。以吾觀之,王衍之為人,容貌言語,固有以欺世而盜名者。然不忮不求,與物浮沉。使晉無惠帝,僅得中主,雖衍百千,何從而亂天下乎?盧杞之奸,固足以敗國。然而不學無文,容貌不足以動人,言語不足以眩世,非德宗之鄙暗,亦何從而用之?由是言之,二公之料二子,亦容有未必然也!

今有人,口誦孔、老之言,身履夷、齊之行,收召好名之士、不得志之人,相與造作言語,私立名字,以為顏淵、孟軻復出,而陰賊險狠,與人異趣。是王衍、盧杞合而為一人也。其禍豈可勝言哉?夫面垢不忘洗,衣垢不忘浣。此人之至情也。今也不然,衣臣虜之衣。食犬彘之食,囚首喪面,而談詩書,此豈其情也哉?凡事之不近人情者,鮮不為大奸慝,豎刁、易牙、開方是也。以蓋世之名,而濟其未形之患。雖有愿治之主,好賢之相,猶將舉而用之。則其為天下患,必然而無疑者,非特二子之比也。

孫子曰:“善用兵者,無赫赫之功。”使斯人而不用也,則吾言為過,而斯人有不遇之嘆。孰知禍之至于此哉?不然。天下將被其禍,而吾獲知言之名,悲夫!

誡兄子嚴敦書

援兄子嚴、敦,并喜譏議,而通輕俠客。援前在交趾,還書誡之曰:“吾欲汝曹聞人過失,如聞父母之名:耳可得聞,口不可得言也。好議論人長短,妄是非正法,此吾所大惡也:寧死,不愿聞子孫有此行也。汝曹知吾惡之甚矣,所以復言者,施衿結縭,申父母之戒,欲使汝曹不忘之耳!

“龍伯高敦厚周慎,口無擇言,謙約節儉,廉公有威。吾愛之重之,愿汝曹效之。杜季良豪俠好義,憂人之憂,樂人之樂,清濁無所失。父喪致客,數郡畢至。吾愛之重之,不愿汝曹效也。效伯高不得,猶為謹敕之士,所謂‘刻鵠不成尚類鶩’者也。效季良不得,陷為天下輕薄子,所謂‘畫虎不成反類狗’者也。訖今季良尚未可知,郡將下車輒切齒,州郡以為言,吾常為寒心,是以不愿子孫效也。”

留侯論

古之所謂豪杰之士者,必有過人之節。人情有所不能忍者,匹夫見辱,拔劍而起,挺身而斗,此不足為勇也。天下有大勇者,卒然臨之而不驚,無故加之而不怒。此其所挾持者甚大,而其志甚遠也。

夫子房受書于圯上之老人也,其事甚怪;然亦安知其非秦之世,有隱君子者出而試之。觀其所以微見其意者,皆圣賢相與警戒之義;而世不察,以為鬼物,亦已過矣。且其意不在書。

當韓之亡,秦之方盛也,以刀鋸鼎鑊待天下之士。其平居無罪夷滅者,不可勝數。雖有賁、育,無所復施。夫持法太急者,其鋒不可犯,而其勢未可乘。子房不忍忿忿之心,以匹夫之力而逞于一擊之間;當此之時,子房之不死者,其間不能容發,蓋亦已危矣。

千金之子,不死于盜賊,何者?其身之可愛,而盜賊之不足以死也。子房以蓋世之才,不為伊尹、太公之謀,而特出于荊軻、聶政之計,以僥幸于不死,此圯上老人所為深惜者也。是故倨傲鮮腆而深折之。彼其能有所忍也,然后可以就大事,故曰:“孺子可教也。”

楚莊王伐鄭,鄭伯肉袒牽羊以逆;莊王曰:“其君能下人,必能信用其民矣。”遂舍之。勾踐之困于會稽,而歸臣妾于吳者,三年而不倦。且夫有報人之志,而不能下人者,是匹夫之剛也。夫老人者,以為子房才有余,而憂其度量之不足,故深折其少年剛銳之氣,使之忍小忿而就大謀。何則?非有生平之素,卒然相遇于草野之間,而命以仆妾之役,油然而不怪者,此固秦皇之所不能驚,而項籍之所不能怒也。

觀夫高祖之所以勝,而項籍之所以敗者,在能忍與不能忍之間而已矣。項籍唯不能忍,是以百戰百勝而輕用其鋒;高祖忍之,養其全鋒而待其弊,此子房教之也。當淮陰破齊而欲自王,高祖發怒,見于詞色。由此觀之,猶有剛強不忍之氣,非子房其誰全之?

太史公疑子房以為魁梧奇偉,而其狀貌乃如婦人女子,不稱其志氣。嗚呼!此其所以為子房歟!

報孫會宗書

惲材朽行穢,文質無所底,幸賴先人余業,得備宿衛。遭遇時變,以獲爵位。終非其任,卒與禍會。足下哀其愚,蒙賜書教督以所不及,殷勤甚厚。然竊恨足下不深推其終始,而猥隨俗之毀譽也。言鄙陋之愚心,若逆指而文過;默而息乎,恐違孔氏各言爾志之義。故敢略陳其愚,惟君子察焉。

惲家方隆盛時,乘朱輪者十人,位在列卿,爵為通侯,總領從官,與聞政事。曾不能以此時有所建明,以宣德化,又不能與群僚同心并力,陪輔朝庭之遺忘,已負竊位素餐之責久矣。懷祿貪勢,不能自退,遂遭變故,橫被口語,身幽北闕,妻子滿獄。當此之時,自以夷滅不足以塞責,豈意得全首領,復奉先人之丘墓乎?伏惟圣主之恩不可勝量。君子游道,樂以忘憂;小人全軀,說以忘罪。竊自念過已大矣,行已虧矣,長為農夫以末世矣。是故身率妻子,戮力耕桑,灌園治產,以給公上,不意當復用此為譏議也。

夫人情所不能止者,圣人弗禁。故君父至尊親,送其終也,有時而既。臣之得罪,已三年矣。田家作苦。歲時伏臘,烹羊炰羔,斗酒自勞。家本秦也,能為秦聲。婦趙女也,雅善鼓瑟。奴婢歌者數人,酒后耳熱,仰天撫缶而呼烏烏。其詩曰:“田彼南山,蕪穢不治。種一頃豆,落而為萁。人生行樂耳,須富貴何時!”是日也,奮袖低昂,頓足起舞;誠滛荒無度,不知其不可也。惲幸有余祿,方糴賤販貴,逐什一之利。此賈豎之事,污辱之處,惲親行之。下流之人,眾毀所歸,不寒而栗。雖雅知惲者,猶隨風而靡,尚何稱譽之有?董生不云乎:“明明求仁義,常恐不能化民者,卿大夫之意也。明明求財利,常恐困乏者,庶人之事也。”故道不同,不相為謀,今子尚安得以卿大夫之制而責仆哉!

夫西河魏土,文侯所興,有段干木、田子方之遺風,漂然皆有節概,知去就之分。頃者足下離舊土,臨安定,安定山谷之間,昆戎舊壤,子弟貪鄙,豈習俗之移人哉?于今乃睹子之志矣!方當盛漢之隆,愿勉旃,毋多談。

尊經閣記

經,常道也。其在于天,謂之命;其賦于人,謂之性。其主于身,謂之心。心也,性也,命也,一也。通人物,達四海,塞天地,亙古今,無有乎弗具,無有乎弗同,無有乎或變者也,是常道也。其應乎感也,則為惻隱,為羞惡,為辭讓,為是非;其見于事也,則為父子之親,為君臣之義,為夫婦之別,為長幼之序,為朋友之信。是惻隱也,羞惡也,辭讓也,是非也;是親也,義也,序也,別也,信也,一也。皆所謂心也,性也,命也。通人物,達四海,塞天地,亙古今,無有乎弗具,無有乎弗同,無有乎或變者也,是常道也。

以言其陰陽消息之行焉,則謂之《易》;以言其紀綱政事之施焉,則謂之《書》;以言其歌詠性情之發焉,則謂之《詩》;以言其條理節文之著焉,則謂之《禮》;以言其欣喜和平之生焉,則謂之《樂》;以言其誠偽邪正之辨焉,則謂之《春秋》。是陰陽消息之行也,以至于誠偽邪正之辨也,一也,皆所謂心也,性也,命也。通人物,達四海,塞天地,亙古今,無有乎弗具,無有乎弗同,無有乎或變者也。夫是之謂六經。六經者非他,吾心之常道也。

是故《易》也者,志吾心之陰陽消息者也;《書》也者,志吾心之紀綱政事者也;《詩》也者,志吾心之歌詠性情者也;《禮》也者,志吾心之條理節文者也;《樂》也者,志吾心之欣喜和平者也;《春秋》也者,志吾心之誠偽邪正者也。君子之于六經也,求之吾心之陰陽消息而時行焉,所以尊《易》也;求之吾心之紀綱政事而時施焉,所以尊《書》也;求之吾心之歌詠性情而時發焉,所以尊《詩》也;求之吾心之條理節文而時著焉,所以尊《禮》也;求之吾心之欣喜和平而時生焉,所以尊「樂」也;求之吾心之誠偽邪正而時辨焉,所以尊《春秋》也。

蓋昔者圣人之扶人極,憂后世,而述六經也,由之富家者支父祖,慮其產業庫藏之積,其子孫者,或至于遺忘散失,卒困窮而無以自全也,而記籍其家之所有以貽之,使之世守其產業庫藏之積而享用焉,以免于困窮之患。故六經者,吾心之記籍也,而六經之實,則具于吾心。猶之產業庫藏之實積,種種色色,具存于其家,其記籍者,特名狀數目而已。而世之學者,不知求六經之實于吾心,而徒考索于影響之間,牽制于文義之末,硁硁然以為是六經矣。是猶富家之子孫,不務守視享用其產業庫藏之實積,日遺忘散失,至為窶人丐夫,而猶囂囂然指其記籍曰:「斯吾產業庫藏之積也!」何以異于是?

嗚呼!六經之學,其不明于世,非一朝一夕之故矣。尚功利,崇邪說,是謂亂經;習訓詁,傳記誦,沒溺于淺聞小見,以涂天下之耳目,是謂侮經;侈淫辭,競詭辯,飾奸心盜行,逐世壟斷,而猶自以為通經,是謂賊經。若是者,是并其所謂記籍者,而割裂棄毀之矣,寧復之所以為尊經也乎?

越城舊有稽山書院,在臥龍西岡,荒廢久矣。郡守渭南南君大吉,既敷政于民,則慨然悼末學之支離,將進之以圣賢之道,于是使山陰另吳君瀛拓書院而一新之,又為尊經閣于其后,曰:「經正則庶民興;庶民興,斯無邪慝矣。」閣成,請予一言,以諗多士,予既不獲辭,則為記之若是。嗚呼!世之學者,得吾說而求諸其心焉,其亦庶乎知所以為尊經也矣。

原道

博愛之謂仁,行而宜之之謂義,由是而之焉之謂道,足乎己無待于外之謂德。仁與義為定名,道與德為虛位。故道有君子小人,而德有兇有吉。老子之小仁義,非毀之也,其見者小也。坐井而觀天,曰天小者,非天小也。彼以煦煦為仁,孑孑為義,其小之也則宜。其所謂道,道其所道,非吾所謂道也。其所謂德,德其所德,非吾所謂德也。凡吾所謂道德云者,合仁與義言之也,天下之公言也。老子之所謂道德云者,去仁與義言之也,一人之私言也。

周道衰,孔子沒,火于秦,黃老于漢,佛于晉、魏、梁、隋之間。其言道德仁義者,不入于楊,則歸于墨;不入于老,則歸于佛。入于彼,必出于此。入者主之,出者奴之;入者附之,出者污之。噫!后之人其欲聞仁義道德之說,孰從而聽之?老者曰:“孔子,吾師之弟子也。”佛者曰:“孔子,吾師之弟子也。”為孔子者,習聞其說,樂其誕而自小也,亦曰“吾師亦嘗師之”云爾。不惟舉之于口,而又筆之于其書。噫!后之人雖欲聞仁義道德之說,其孰從而求之?

甚矣,人之好怪也,不求其端,不訊其末,惟怪之欲聞。古之為民者四,今之為民者六。古之教者處其一,今之教者處其三。農之家一,而食粟之家六。工之家一,而用器之家六。賈之家一,而資焉之家六。奈之何民不窮且盜也?

古之時,人之害多矣。有圣人者立,然后教之以相生相養之道。為之君,為之師。驅其蟲蛇禽獸,而處之中土。寒然后為之衣,饑然后為之食。木處而顛,土處而病也,然后為之宮室。為之工以贍其器用,為之賈以通其有無,為之醫藥以濟其夭死,為之葬埋祭祀以長其恩愛,為之禮以次其先后,為之樂以宣其湮郁,為之政以率其怠倦,為之刑以鋤其強梗。相欺也,為之符、璽、斗斛、權衡以信之。相奪也,為之城郭甲兵以守之。害至而為之備,患生而為之防。今其言曰:“圣人不死,大盜不止。剖斗折衡,而民不爭。”嗚呼!其亦不思而已矣。如古之無圣人,人之類滅久矣。何也?無羽毛鱗介以居寒熱也,無爪牙以爭食也。

是故君者,出令者也;臣者,行君之令而致之民者也;民者,出粟米麻絲,作器皿,通貨財,以事其上者也。君不出令,則失其所以為君;臣不行君之令而致之民,則失其所以為臣;民不出粟米麻絲,作器皿,通貨財,以事其上,則誅。今其法曰,必棄而君臣,去而父子,禁而相生相養之道,以求其所謂清凈寂滅者。嗚呼!其亦幸而出于三代之后,不見黜于禹、湯、文、武、周公、孔子也。其亦不幸而不出于三代之前,不見正于禹、湯、文、武、周公、孔子也。

帝之與王,其號雖殊,其所以為圣一也。夏葛而冬裘,渴飲而饑食,其事雖殊,其所以為智一也。今其言曰:“曷不為太古之無事”?”是亦責冬之裘者曰:“曷不為葛之之易也?”責饑之食者曰:“曷不為飲之之易也?”傳曰:“古之欲明明德于天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意。”然則古之所謂正心而誠意者,將以有為也。今也欲治其心而外天下國家,滅其天常,子焉而不父其父,臣焉而不君其君,民焉而不事其事。孔子之作《春秋》也,諸侯用夷禮則夷之,進于中國則中國之。經曰:“夷狄之有君,不如諸夏之亡。”《詩》曰:戎狄是膺,荊舒是懲”今也舉夷狄之法,而加之先王之教之上,幾何其不胥而為夷也?

夫所謂先王之教者,何也?博愛之謂仁,行而宜之之謂義。由是而之焉之謂道。足乎己無待于外之謂德。其文:《詩》、《書》、《易》、《春秋》;其法:禮、樂、刑、政;其民:士、農、工、賈;其位:君臣、父子、師友、賓主、昆弟、夫婦;其服:麻、絲;其居:宮、室;其食:粟米、果蔬、魚肉。其為道易明,而其為教易行也。是故以之為己,則順而祥;以之為人,則愛而公;以之為心,則和而平;以之為天下國家,無所處而不當。是故生則得其情,死則盡其常。效焉而天神假,廟焉而人鬼饗。曰:“斯道也,何道也?”曰:“斯吾所謂道也,非向所謂老與佛之道也。堯以是傳之舜,舜以是傳之禹,禹以是傳之湯,湯以是傳之文、武、周公,文、武、周公傳之孔子,孔子傳之孟軻,軻之死,不得其傳焉。荀與揚也,擇焉而不精,語焉而不詳。由周公而上,上而為君,故其事行。由周公而下,下而為臣,故其說長。然則如之何而可也?曰:“不塞不流,不止不行。人其人,火其書,廬其居。明先王之道以道之,鰥寡孤獨廢疾者有養也。其亦庶乎其可也!”

瀧岡阡表

嗚呼!惟我皇考崇公,卜吉于瀧岡之六十年,其子修始克表于其阡。非敢緩也,蓋有待也。

修不幸,生四歲而孤。太夫人守節自誓;居窮,自力于衣食,以長以教俾至于成人。太夫人告之曰:汝父為吏廉,而好施與,喜賓客;其俸祿雖薄,常不使有余。曰:“毋以是為我累。”故其亡也,無一瓦之覆,一壟之植,以庇而為生;吾何恃而能自守邪?吾于汝父,知其一二,以有待于汝也。自吾為汝家婦,不及事吾姑;然知汝父之能養也。汝孤而幼,吾不能知汝之必有立;然知汝父之必將有后也。吾之始歸也,汝父免于母喪方逾年,歲時祭祀,則必涕泣,曰:“祭而豐,不如養之薄也。”間御酒食,則又涕泣,曰:“昔常不足,而今有余,其何及也!”吾始一二見之,以為新免于喪適然耳。既而其后常然,至其終身,未嘗不然。吾雖不及事姑,而以此知汝父之能養也。汝父為吏,嘗夜燭治官書,屢廢而嘆。吾問之,則曰:“此死獄也,我求其生不得爾。”吾曰:“生可求乎?”曰:“求其生而不得,則死者與我皆無恨也;矧求而有得邪,以其有得,則知不求而死者有恨也。夫常求其生,猶失之死,而世常求其死也。”回顧乳者劍汝而立于旁,因指而嘆,曰:“術者謂我歲行在戌將死,使其言然,吾不及見兒之立也,后當以我語告之。”其平居教他子弟,常用此語,吾耳熟焉,故能詳也。其施于外事,吾不能知;其居于家,無所矜飾,而所為如此,是真發于中者邪!嗚呼!其心厚于仁者邪!此吾知汝父之必將有后也。汝其勉之!夫養不必豐,要于孝;利雖不得博于物,要其心之厚于仁。吾不能教汝,此汝父之志也。”修泣而志之,不敢忘。

先公少孤力學,咸平三年進士及第,為道州判官,泗綿二州推官;又為泰州判官。享年五十有九,葬沙溪之瀧岡。

太夫人姓鄭氏,考諱德儀,世為江南名族。太夫人恭儉仁愛而有禮;初封福昌縣太君,進封樂安、安康、彭城三郡太君。自其家少微時,治其家以儉約,其后常不使過之,曰:“吾兒不能茍合于世,儉薄所以居患難也。”其后修貶夷陵,太夫人言笑自若,曰:“汝家故貧賤也,吾處之有素矣。汝能安之,吾亦安矣。”

自先公之亡二十年,修始得祿而養。又十有二年,烈官于朝,始得贈封其親。又十年,修為龍圖閣直學士,尚書吏部郎中,留守南京,太夫人以疾終于官舍,享年七十有二。又八年,修以非才入副樞密,遂參政事,又七年而罷。自登二府,天子推恩,褒其三世,蓋自嘉祐以來,逢國大慶,必加寵錫。皇曾祖府君累贈金紫光祿大夫、太師、中書令;曾祖妣累封楚國太夫人。皇祖府君累贈金紫光祿大夫、太師、中書令兼尚書令,祖妣累封吳國太夫人。皇考崇公累贈金紫光祿大夫、太師、中書令兼尚書令。皇妣累封越國太夫人。今上初郊,皇考賜爵為崇國公,太夫人進號魏國。

于是小子修泣而言曰:“嗚呼!為善無不報,而遲速有時,此理之常也。惟我祖考,積善成德,宜享其隆,雖不克有于其躬,而賜爵受封,顯榮褒大,實有三朝之錫命,是足以表見于后世,而庇賴其子孫矣。”乃列其世譜,具刻于碑,既又載我皇考崇公之遺訓,太夫人之所以教,而有待于修者,并揭于阡。俾知夫小子修之德薄能鮮,遭時竊位,而幸全大節,不辱其先者,其來有自。 熙寧三年,歲次庚戌,四月辛酉朔,十有五日乙亥,男推誠、保德、崇仁、翊戴功臣,觀文殿學士,特進,行兵部尚書,知青州軍州事,兼管內勸農使,充京東路安撫使,上柱國,樂安郡開國公,食邑四千三百戶,食實封一千二百戶,修表。

釋秘演詩集序

予少以進士游京師,因得盡交當世之賢豪。然猶以謂國家臣一四海,休兵革,養息天下以無事者四十年,而智謀雄偉非常之士,無所用其能者,往往伏而不出,山林屠販,必有老死而世莫見者,欲從而求之不可得。其后得吾亡友石曼卿。

曼卿為人,廓然有大志,時人不能用其材,曼卿亦不屈以求合。無所放其意,則往往從布衣野老酣嬉,淋漓顛倒而不厭。予疑所謂伏而不見者,庶幾狎而得之,故嘗喜從曼卿游,欲因以陰求天下奇士。

浮屠秘演者,與曼卿交最久,亦能遺外世俗,以氣節相高。二人歡然無所間。曼卿隱于酒,秘演隱于浮屠,皆奇男子也。然喜為歌詩以自娛,當其極飲大醉,歌吟笑呼,以適天下之樂,何其壯也!一時賢士,皆愿從其游,予亦時至其室。十年之間,秘演北渡河,東之濟、鄆,無所合,困而歸,曼卿已死,秘演亦老病。嗟夫!二人者,予乃見其盛衰,則予亦將老矣!

夫曼卿詩辭清絕,尤稱秘演之作,以為雅健有詩人之意。秘演狀貌雄杰,其胸中浩然。既習于佛,無所用,獨其詩可行于世。而懶不自惜,已老,胠其橐,尚得三、四百篇,皆可喜者。

曼卿死,秘演漠然無所向。聞東南多山水,其巔崖崛峍,江濤洶涌,甚可壯也,欲往游焉。足以知其老而志在也。于其將行,為敘其詩,因道其盛時以悲其衰。

慶歷二年十二月二十八日廬陵歐陽修序。