原道

博愛之謂仁,行而宜之之謂義,由是而之焉之謂道,足乎己無待于外之謂德。仁與義為定名,道與德為虛位。故道有君子小人,而德有兇有吉。老子之小仁義,非毀之也,其見者小也。坐井而觀天,曰天小者,非天小也。彼以煦煦為仁,孑孑為義,其小之也則宜。其所謂道,道其所道,非吾所謂道也。其所謂德,德其所德,非吾所謂德也。凡吾所謂道德云者,合仁與義言之也,天下之公言也。老子之所謂道德云者,去仁與義言之也,一人之私言也。

周道衰,孔子沒,火于秦,黃老于漢,佛于晉、魏、梁、隋之間。其言道德仁義者,不入于楊,則歸于墨;不入于老,則歸于佛。入于彼,必出于此。入者主之,出者奴之;入者附之,出者污之。噫!后之人其欲聞仁義道德之說,孰從而聽之?老者曰:“孔子,吾師之弟子也。”佛者曰:“孔子,吾師之弟子也。”為孔子者,習聞其說,樂其誕而自小也,亦曰“吾師亦嘗師之”云爾。不惟舉之于口,而又筆之于其書。噫!后之人雖欲聞仁義道德之說,其孰從而求之?

甚矣,人之好怪也,不求其端,不訊其末,惟怪之欲聞。古之為民者四,今之為民者六。古之教者處其一,今之教者處其三。農之家一,而食粟之家六。工之家一,而用器之家六。賈之家一,而資焉之家六。奈之何民不窮且盜也?

古之時,人之害多矣。有圣人者立,然后教之以相生相養之道。為之君,為之師。驅其蟲蛇禽獸,而處之中土。寒然后為之衣,饑然后為之食。木處而顛,土處而病也,然后為之宮室。為之工以贍其器用,為之賈以通其有無,為之醫藥以濟其夭死,為之葬埋祭祀以長其恩愛,為之禮以次其先后,為之樂以宣其湮郁,為之政以率其怠倦,為之刑以鋤其強梗。相欺也,為之符、璽、斗斛、權衡以信之。相奪也,為之城郭甲兵以守之。害至而為之備,患生而為之防。今其言曰:“圣人不死,大盜不止。剖斗折衡,而民不爭。”嗚呼!其亦不思而已矣。如古之無圣人,人之類滅久矣。何也?無羽毛鱗介以居寒熱也,無爪牙以爭食也。

是故君者,出令者也;臣者,行君之令而致之民者也;民者,出粟米麻絲,作器皿,通貨財,以事其上者也。君不出令,則失其所以為君;臣不行君之令而致之民,則失其所以為臣;民不出粟米麻絲,作器皿,通貨財,以事其上,則誅。今其法曰,必棄而君臣,去而父子,禁而相生相養之道,以求其所謂清凈寂滅者。嗚呼!其亦幸而出于三代之后,不見黜于禹、湯、文、武、周公、孔子也。其亦不幸而不出于三代之前,不見正于禹、湯、文、武、周公、孔子也。

帝之與王,其號雖殊,其所以為圣一也。夏葛而冬裘,渴飲而饑食,其事雖殊,其所以為智一也。今其言曰:“曷不為太古之無事”?”是亦責冬之裘者曰:“曷不為葛之之易也?”責饑之食者曰:“曷不為飲之之易也?”傳曰:“古之欲明明德于天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意。”然則古之所謂正心而誠意者,將以有為也。今也欲治其心而外天下國家,滅其天常,子焉而不父其父,臣焉而不君其君,民焉而不事其事。孔子之作《春秋》也,諸侯用夷禮則夷之,進于中國則中國之。經曰:“夷狄之有君,不如諸夏之亡。”《詩》曰:戎狄是膺,荊舒是懲”今也舉夷狄之法,而加之先王之教之上,幾何其不胥而為夷也?

夫所謂先王之教者,何也?博愛之謂仁,行而宜之之謂義。由是而之焉之謂道。足乎己無待于外之謂德。其文:《詩》、《書》、《易》、《春秋》;其法:禮、樂、刑、政;其民:士、農、工、賈;其位:君臣、父子、師友、賓主、昆弟、夫婦;其服:麻、絲;其居:宮、室;其食:粟米、果蔬、魚肉。其為道易明,而其為教易行也。是故以之為己,則順而祥;以之為人,則愛而公;以之為心,則和而平;以之為天下國家,無所處而不當。是故生則得其情,死則盡其常。效焉而天神假,廟焉而人鬼饗。曰:“斯道也,何道也?”曰:“斯吾所謂道也,非向所謂老與佛之道也。堯以是傳之舜,舜以是傳之禹,禹以是傳之湯,湯以是傳之文、武、周公,文、武、周公傳之孔子,孔子傳之孟軻,軻之死,不得其傳焉。荀與揚也,擇焉而不精,語焉而不詳。由周公而上,上而為君,故其事行。由周公而下,下而為臣,故其說長。然則如之何而可也?曰:“不塞不流,不止不行。人其人,火其書,廬其居。明先王之道以道之,鰥寡孤獨廢疾者有養也。其亦庶乎其可也!”

“原道”譯文及注釋

譯文

博愛叫做“仁”,恰當地去實現“仁”就是“義”,沿著“仁義”之路前進便為“道”,使自己具備完美的修養,而不去依靠外界的力量就是“德”。仁和義是意義確定的名詞,道和德是意義不確定的名詞,所以道有君子之道和小人之道,而德有吉德和兇德。老子輕視仁義,并不是詆毀仁義,而是由于他的觀念狹小。好比坐在里井看天的人,說天很小,其實天并不小。老子把小恩小惠認為仁,把謹小慎微認為義,他輕視仁義就是很自然的了。老子所說的道,是把他觀念里的道當作道,不是我所說的道。他所說的德,是把他觀念里的德當作德,不是我所說的德。凡是我所說的道德,都是結合仁和義說的,是天下的公論。老子所說的道德,是拋開了仁和義說的,只是他一個人的說法。

自從周道衰落,孔子去世以后,秦始皇焚燒詩書,黃老學說盛行于漢代,佛教盛行于晉、魏、梁、隋之間。那時談論道德仁義的人,不歸入楊朱學派,就歸入墨翟學派;不歸入道學,就歸入佛學。歸入了那一家,必然輕視另外一家。尊崇所歸入的學派,就貶低所反對的學派;依附歸入的學派,就污蔑反對的學派。唉!后世的人想知道仁義道德的學說,到底聽從誰的呢?道家說:“孔子是我們老師的學生。”佛家也說:“孔子是我們老師的學生。”研究孔學的人,聽慣了他們的話,樂于接受他們的荒誕言論而輕視自己,也說“我們的老師曾向他們學習”這一類話。不僅在口頭說,而且又把它寫在書上。唉!后世的人即使要想知道關于仁義道德的學說,又該向誰去請教呢?

人們喜歡聽怪誕的言論真是太過份了!他們不探求事情的起源,不考察事情的結果,只喜歡聽怪誕的言論。古代的人民只有四類,今天的人民有了六類。古代負有教育人民的任務的,只占四類中的一類,今天卻有三類。務農的一家,要供應六家的糧食;務工的一家,要供應六家的器用;經商的一家,依靠他服務的有六家。又怎么能使人民不因窮困而去偷盜呢?

古時候,人民的災害很多。有圣人出來,才教給人民以相生相養的生活方法,做他們的君王或老師。驅走那些蛇蟲禽獸,把人們安頓在中原。天冷就教他們做衣裳,餓了就教他們種莊稼。棲息在樹木上容易掉下來,住在洞穴里容易生病,于是就教導他們建造房屋。又教導他們做工匠,供應人民的生活用具;教導他們經營商業,調劑貨物有無;發明醫藥,以拯救那些短命而死的人;制定葬埋祭祀的制度,以增進人與人之間的恩愛感情;制定禮節,以分別尊卑秩序;制作音樂,以宣泄人們心中的郁悶;制定政令,以督促那些怠惰懶散的人;制定刑罰,以鏟除那些強暴之徒。因為有人弄虛作假,于是又制作符節、印璽、斗斛、秤尺,作為憑信。因為有爭奪搶劫的事,于是設置了城池、盔甲、兵器來守衛家國。總之,災害來了就設法防備;禍患將要發生,就及早預防。如今道家卻說:“如果圣人不死,大盜就不會停止。只要砸爛斗斛、折斷秤尺,人民就不會爭奪了。”唉!這都是沒有經過思考的話罷了。如果古代沒有圣人,人類早就滅亡了。為什么呢?因為人們沒有羽毛鱗甲以適應嚴寒酷暑,也沒有強硬的爪牙來奪取食物。

因此說,君王,是發布命令的;臣子,是執行君王的命令并且實施到百姓身上的;百姓,是生產糧食、絲麻,制作器物,交流商品,來供奉在上統治的人的。君王不發布命令,就喪失了作為君王的權力;臣子不執行君王的命令并且實施到百姓身上,就失去了作為臣子的職責;百姓不生產糧食、絲麻、制作器物、交流商品來供應在上統治的人,就應該受到懲罰。如今佛家卻說,一定要拋棄你們的君臣關系,消除你們的父子關系,禁止你們相生相養的辦法,以便追求那些所謂清凈寂滅的境界。唉呀!他們也幸而出生在三代之后,沒有被夏禹、商湯、周文王、周武王、周公、孔子所貶斥。他們又不幸而沒有出生在三代以前,沒有受到夏禹、商湯、周文王、周武王、周公、孔子的教導。

五帝與三王,他們的名號雖然不同,但他們之所以成為圣人的原因是相同的。夏天穿葛衣,冬天穿皮衣,渴了要喝水,餓了要吃飯,這些事情雖然各不相同,但它們同樣是人類的智慧。如今道家卻說:“為什么不實行遠古的無為而治呢?”這就好象怪人們在冬天穿皮衣:“為什么你不穿簡便的葛衣呢”或者怪人們餓了要吃飯:“為什么不光喝水,豈不簡單得多!”《禮記》說:“在古代,想要發揚他的光輝道德于天下的人,一定要先治理好他的國家;要治理好他的國家,一定要先整頓好他的家庭;要整頓好他的家庭,必須先進行自身的修養;要進行自我修養,必須先端正自己的思想;要端正自己的思想,必須先使自己具有誠意。”可見古人所謂正心和誠意,都是為了要有所作為。如今那些修心養性的人,卻想拋開天下國家,滅絕天性,做兒子的不把他的父親當作父親,做臣子的不把他的君上當作君上,做百姓的不做他們該做的事。孔子作《春秋》,對于采用夷狄禮俗的諸侯,就把他們列入夷狄;對于采用中原禮俗的諸侯,就承認他們是中國人。《論語》說:“夷狄雖然有君主,還不如中國的沒有君主。”《詩經》說:“夷狄應當攻擊,荊舒應當懲罰。”如今,卻尊崇夷禮之法,把它抬高到先王的政教之上,那么我們不是全都要淪為夷狄了?

我所謂先王的政教,是什么呢?就是博愛即稱之為仁,合乎仁的行為即稱為義。從仁義再向前進就是道。自身具有而不依賴外界的叫做德。講仁義道德的書有《詩經》、《尚書》、《易經》和《春秋》。體現仁義道德的法式就是禮儀、音樂、刑法、政令。它們教育的人民是士、農、工、商,它們的倫理次序是君臣、父子、師友、賓主、兄弟、夫婦,它們的衣服是麻布絲綢,它們的居處是房屋,它們的食物是糧食、瓜果、蔬菜、魚肉。它們作為理論是很容易明白的,它們作為教育是很容易推行的。所以,用它們來教育自己,就能和順吉祥;用它們來對待別人,就能做到博愛公正;用它們來修養內心,就能平和而寧靜;用它們來治理天下國家,就沒有不適當的地方。因此,人活著就能感受到人與人之間的情誼,死了就是結束了自然的常態。祭天則天神降臨,祭祖則祖先的靈魂來享用。有人問:“你這個道,是什么道呀?”我說:“這是我所說的道,不是剛才所說的道家和佛家的道。這個道是從堯傳給舜,舜傳給禹,禹傳給湯,湯傳給文王、武王、周公,文王、武王、周公傳給孔子,孔子傳給孟軻,孟軻死后,沒有繼承的人。只有荀卿和揚雄,從中選取過一些但選得不精,論述過一些但并不全面。從周公以上,繼承的都是在上做君王的,所以儒道能夠實行;從周公以下,繼承的都是在下做臣子的,所以他們的學說能夠流傳。那么,怎么辦才能使儒道獲得實行呢?我以為:不堵塞佛老之道,儒道就不得流傳;不禁止佛老之道,儒道就不能推行。必須把和尚、道士還俗為民,燒掉佛經道書,把佛寺、道觀變成平民的住宅。發揚先王之道作為治理天下的標準,使鰥寡孤獨、殘疾以及長年患病的人得到照料,這樣做大約也就可以了!

注釋

(1)宜:合宜。《禮記·中庸》:“義者,宜也。”

(2)之:往。

(3)煦煦(xǔ許):和藹的樣子。這里指小恩小惠。

(4)孑孑(jié潔):瑣屑細小的樣子。

(5)黃老:漢初道家學派,把傳說中的黃帝與老子共同尊為道家始祖。

(6)楊:楊朱,戰國時哲學家,主張“輕物重生”、“為我”。墨:墨翟,戰國初年的思想家,主張“兼愛”、“薄葬”。《孟子·滕文公下》:“天下之言不歸楊則歸墨。”

(7)污 (wū污):污蔑,詆毀。

(8)誕:荒誕。自小:自己輕視自己。

(9)云爾:語助詞,相當于“等等”。關于孔子曾向老子請教,《史記·老莊申韓列傳》及《孔子家語·觀周》都有記載。

(10)四:指士、農、工、商四類。

(11)六:指士、農、工、商,加上和尚、道士。

(12)資:依靠。焉:代詞,指做生意。

(13)宮室:泛指房屋。

(14)宣:宣泄。湮(yān煙)郁:郁悶。

(15)強梗:強暴之徒。

(16)符:古代一種憑證,以竹、木、玉、銅等制成,刻有文字,雙方各執一半,合以驗真偽。璽(xī西):玉制的印章。斗斛:量器。權衡:秤錘及秤桿。

(17)以上幾句語出《莊子·胠篋》。《老子》也說:“絕圣棄智,民利百倍;絕仁棄義,民復孝慈;絕巧棄利,盜賊無有。”

(18)其:指佛家。

(19)而:爾,你。下同。

(20)“清凈寂滅”:佛家以離開一切惡行煩擾為清凈。《俱舍論》卷十六:“諸身語意三種妙行,名身語意三種清凈,暫永遠離一切惡行煩惱垢,故名為清凈。”寂滅:梵語“湼盤”的意譯。指本體寂靜,離一切諸相(現實世界)。《無量壽經》:“超出世間,深樂寂滅。”

(21)三代:指夏、商、周三朝。黜(chù處)貶斥。

(22)其:指道家。

(23)傳(zhuàn撰):解釋儒家經典的書稱“傳”。這里的引文出自《禮記·大學》。

(24)天常:天性。

(25)夷:中國古代漢族對其他民族的通稱。

(26)進:同化。

(27)經:指儒家經典。二句出自《論語·八佾》。

(28)引文見《詩經·魯頌·閟宮》。戎狄:古代西北方的少數民族。膺:攻伐。荊舒:古代指東南方的少數民族。

(29)幾何:差不多。胥:淪落。

(30)郊:郊祀,祭天。假:通“格”,到。

(31)廟:祭祖。

(32)文:周文王姬昌。武:周武王姬發。周公:姬旦。孟軻:戰國時鄒(今山東鄒縣)人。孔子再傳弟子,被后來的儒家稱為“亞圣”。

(33)荀:荀子,名況,又稱荀卿、孫卿。戰國末年思想家、教育家。揚:揚雄(約前53——公元18),字子云,西漢末年文學家、思想家。

(34)廬:這里作動詞。其居:指佛寺、道觀。

(35)鰥(guān關):老而無妻。獨:老而無子。

(36)庶乎:差不多、大概。

“原道”鑒賞

賞析

在《原道》中,韓愈開宗明義地提出了他對儒道的理解:“博愛之謂仁,行而宜之之為義,由是而之焉之謂道,足乎己、無待于外之謂德。仁與義為定名,道與德為虛位。”以此為據,他批評了道家舍仁義而空談道德的“道德”觀。他回顧了先秦以來楊墨、佛老等異端思想侵害儒道,使仁義道德之說趨于混亂的歷史,對儒道衰壞、佛老橫行的現實深表憂慮。文章以上古以來社會歷史的發展為證,表彰了圣人及其開創的儒道在歷史發展中的巨大功績,論證了儒家社會倫理學說的歷史合理性,并以儒家正心誠意、修身齊家、治國平天下的人生理想為對比,批評了佛老二家置天下國家于不顧的心性修養論的自私和悖理,揭示了它們對社會生產生活和綱常倫理的破壞作用,提出了“人其人,火其書,廬其居,明先王之道以道之,鰥寡孤獨廢疾者有養也”的具體措施。

《原道》最引人注目之處,在于提出了一個“道統”的授受體系。韓愈在重申了儒家的社會倫理學說后,總結說:“斯道也,何道也? 曰:斯吾所謂道也,非向所謂老與佛之道也。堯以是傳之舜,舜以是傳之禹,禹以是傳之湯,湯以是傳之文武周公,文武周公傳之孔子,孔子傳之孟軻。軻之死,不得其傳焉。”宋儒所樂道的“道統”的形態即由此而來。關于韓愈的“道統”說,《原道》最直接的打擊對象是佛老,韓愈所要誅的“民”,也是士農工賈四民之外的佛老二民,這已是人所共知的事實。《原道》的指責顯然是不合適的。韓愈從國計民生的角度指責佛老破壞了社會的生產和生活,這種基于現實功利的批判無疑是有力的。唐代的僧道不納賦稅,不服徭役,所以逃丁避罪者,并集于寺觀,“至武宗會昌滅佛時,官度僧尼已達二十六萬多人”。

《原道》強調“君君臣臣”的等級秩序,還隱隱地將矛頭指向了另一個強大的對手,藩鎮。對于這一點,陳寅恪先生在他的文章中已經揭示。他認為,韓愈在文章中屢申“夷夏之大防”,其中實包含著對安史之亂后藩鎮割據局面的深憂,因為安史是“西胡雜種,藩鎮又是胡族或胡化的漢人”。此說雖有理,似略顯迂。相比之下,倒是蔣凡先生之說更為顯明。《原道》中說:“臣者,行君之令而致之民者也,臣不行君之令而致之民。則誅。”藩鎮割據之地,朝廷政令不行,租賦不入,這樣的亂臣賊子,正在可誅之列。只是由于當時藩鎮勢力正熾,才不得已以曲筆加以誅伐《原道》之作,實有著強烈的干預現實的用心。

創作背景

唐韓愈著。隋唐時佛教盛行,儒學在思想學術界影響日漸衰微。韓愈在政治上排斥佛教的同時,又作此文,以維護儒學的基本觀念,掃除佛教的思想影響。 ?

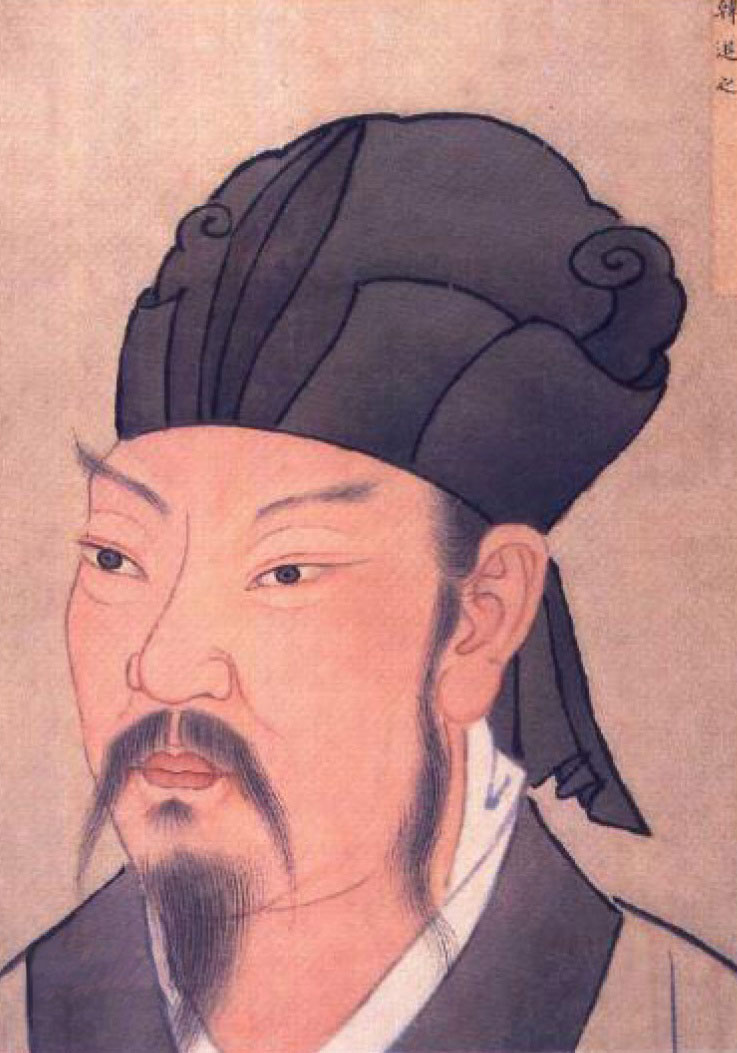

韓愈簡介

唐代·韓愈的簡介

韓愈(768~824)字退之,唐代文學家、哲學家、思想家,河陽(今河南省焦作孟州市)人,漢族。祖籍河北昌黎,世稱韓昌黎。晚年任吏部侍郎,又稱韓吏部。謚號“文”,又稱韓文公。他與柳宗元同為唐代古文運動的倡導者,主張學習先秦兩漢的散文語言,破駢為散,擴大文言文的表達功能。宋代蘇軾稱他“文起八代之衰”,明人推他為唐宋八大家之首,與柳宗元并稱“韓柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名,作品都收在《昌黎先生集》里。韓愈在思想上是中國“道統”觀念的確立者,是尊儒反佛的里程碑式人物。

...〔? 韓愈的詩(29篇)〕猜你喜歡

原道

博愛之謂仁,行而宜之之謂義,由是而之焉之謂道,足乎己無待于外之謂德。仁與義為定名,道與德為虛位。故道有君子小人,而德有兇有吉。老子之小仁義,非毀之也,其見者小也。坐井而觀天,曰天小者,非天小也。彼以煦煦為仁,孑孑為義,其小之也則宜。其所謂道,道其所道,非吾所謂道也。其所謂德,德其所德,非吾所謂德也。凡吾所謂道德云者,合仁與義言之也,天下之公言也。老子之所謂道德云者,去仁與義言之也,一人之私言也。

周道衰,孔子沒,火于秦,黃老于漢,佛于晉、魏、梁、隋之間。其言道德仁義者,不入于楊,則歸于墨;不入于老,則歸于佛。入于彼,必出于此。入者主之,出者奴之;入者附之,出者污之。噫!后之人其欲聞仁義道德之說,孰從而聽之?老者曰:“孔子,吾師之弟子也。”佛者曰:“孔子,吾師之弟子也。”為孔子者,習聞其說,樂其誕而自小也,亦曰“吾師亦嘗師之”云爾。不惟舉之于口,而又筆之于其書。噫!后之人雖欲聞仁義道德之說,其孰從而求之?

甚矣,人之好怪也,不求其端,不訊其末,惟怪之欲聞。古之為民者四,今之為民者六。古之教者處其一,今之教者處其三。農之家一,而食粟之家六。工之家一,而用器之家六。賈之家一,而資焉之家六。奈之何民不窮且盜也?

古之時,人之害多矣。有圣人者立,然后教之以相生相養之道。為之君,為之師。驅其蟲蛇禽獸,而處之中土。寒然后為之衣,饑然后為之食。木處而顛,土處而病也,然后為之宮室。為之工以贍其器用,為之賈以通其有無,為之醫藥以濟其夭死,為之葬埋祭祀以長其恩愛,為之禮以次其先后,為之樂以宣其湮郁,為之政以率其怠倦,為之刑以鋤其強梗。相欺也,為之符、璽、斗斛、權衡以信之。相奪也,為之城郭甲兵以守之。害至而為之備,患生而為之防。今其言曰:“圣人不死,大盜不止。剖斗折衡,而民不爭。”嗚呼!其亦不思而已矣。如古之無圣人,人之類滅久矣。何也?無羽毛鱗介以居寒熱也,無爪牙以爭食也。

是故君者,出令者也;臣者,行君之令而致之民者也;民者,出粟米麻絲,作器皿,通貨財,以事其上者也。君不出令,則失其所以為君;臣不行君之令而致之民,則失其所以為臣;民不出粟米麻絲,作器皿,通貨財,以事其上,則誅。今其法曰,必棄而君臣,去而父子,禁而相生相養之道,以求其所謂清凈寂滅者。嗚呼!其亦幸而出于三代之后,不見黜于禹、湯、文、武、周公、孔子也。其亦不幸而不出于三代之前,不見正于禹、湯、文、武、周公、孔子也。

帝之與王,其號雖殊,其所以為圣一也。夏葛而冬裘,渴飲而饑食,其事雖殊,其所以為智一也。今其言曰:“曷不為太古之無事”?”是亦責冬之裘者曰:“曷不為葛之之易也?”責饑之食者曰:“曷不為飲之之易也?”傳曰:“古之欲明明德于天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意。”然則古之所謂正心而誠意者,將以有為也。今也欲治其心而外天下國家,滅其天常,子焉而不父其父,臣焉而不君其君,民焉而不事其事。孔子之作《春秋》也,諸侯用夷禮則夷之,進于中國則中國之。經曰:“夷狄之有君,不如諸夏之亡。”《詩》曰:戎狄是膺,荊舒是懲”今也舉夷狄之法,而加之先王之教之上,幾何其不胥而為夷也?

夫所謂先王之教者,何也?博愛之謂仁,行而宜之之謂義。由是而之焉之謂道。足乎己無待于外之謂德。其文:《詩》、《書》、《易》、《春秋》;其法:禮、樂、刑、政;其民:士、農、工、賈;其位:君臣、父子、師友、賓主、昆弟、夫婦;其服:麻、絲;其居:宮、室;其食:粟米、果蔬、魚肉。其為道易明,而其為教易行也。是故以之為己,則順而祥;以之為人,則愛而公;以之為心,則和而平;以之為天下國家,無所處而不當。是故生則得其情,死則盡其常。效焉而天神假,廟焉而人鬼饗。曰:“斯道也,何道也?”曰:“斯吾所謂道也,非向所謂老與佛之道也。堯以是傳之舜,舜以是傳之禹,禹以是傳之湯,湯以是傳之文、武、周公,文、武、周公傳之孔子,孔子傳之孟軻,軻之死,不得其傳焉。荀與揚也,擇焉而不精,語焉而不詳。由周公而上,上而為君,故其事行。由周公而下,下而為臣,故其說長。然則如之何而可也?曰:“不塞不流,不止不行。人其人,火其書,廬其居。明先王之道以道之,鰥寡孤獨廢疾者有養也。其亦庶乎其可也!”

展喜犒師

齊孝公伐我北鄙,公使展喜犒師。使受命于展禽。

齊侯未入竟,展喜從之。曰:“寡君聞君親舉玉趾,將辱于敝邑,使下臣犒執事。”齊侯曰:“魯人恐乎?”對曰:“小人恐矣,君子則否。”齊侯曰:“室如縣罄,野無青草,何恃而不恐?”對曰:“恃先王之命。昔周公、大公,股肱周室,夾輔成王,成王勞之而賜之盟。曰:‘世世子孫,無相害也。’載在盟府,太師職之。桓公是以糾合諸侯而謀其不協,彌縫其闕而匡救其災,昭舊職也。及君即位,諸侯之望曰:‘其率桓之功。’我敝邑用不敢保聚。曰:‘豈其嗣世九年,而棄命廢職,其若先君何!君必不然。’恃此以不恐。”齊侯乃還。

宮之奇諫假道

晉侯復假道于虞以伐虢。

宮之奇諫曰:“虢,虞之表也。虢亡,虞必從之。晉不可啟,寇不可翫。一之謂甚,其可再乎?諺所謂‘輔車相依,唇亡齒寒’者,其虞、虢之謂也。”

公曰:“晉,吾宗也,豈害我哉?”

對曰:“大伯、虞仲,大王之昭也 。大伯不從,是以不嗣。虢仲、虢叔,王季之穆也,為文王卿士,勛在王室,藏于盟府。將虢是滅,何愛于虞!且虞能親于桓、莊乎?其愛之也,桓、莊之族何罪?而以為戮,不唯逼乎?親以寵逼,猶尚害之,況以國乎?”

公曰:“吾享祀豐潔,神必據我。”

對曰:“臣聞之,鬼神非人實親,惟德是依。故《周書》曰:‘皇天無親,惟德是輔。’又曰:‘黍稷非馨,明德惟馨。’又曰:‘民不易物,惟德繄物。’如是,則非德,民不和,神不享矣。神所馮依,將在德矣。若晉取虞,而明德以薦馨香,神其吐之乎?”

弗聽,許晉使。

宮之奇以其族行,曰:“虞不臘矣。在此行也,晉不更舉矣。”

八月甲午,晉侯圍上陽,問于卜偃曰:“吾其濟乎?”

對曰:“克之。”

公曰:“何時?”

對曰:“童謠曰:‘丙之晨,龍尾伏辰,均服振振,取虢之旂。鶉之賁賁,天策燉燉,火中成軍,虢公其奔。’其九月、十月之交乎!丙子旦,日在尾,月在策,鶉火中,必是時也。”

冬,十二月丙子朔,晉滅虢,虢公丑奔京師。師還,館于虞,遂襲虞,滅之,執虞公.及其大夫井伯,從媵秦穆姬。而修虞祀,且歸其職貢于王,故書曰:“晉人執虞公。”罪虞公,言易也。

周鄭交質

鄭武公、莊公為平王卿士。王貳于虢,鄭伯怨王。王曰:“無之。”故周鄭交質。王子狐為質于鄭,鄭公子忽為質于周。

王崩,周人將畀虢公政。四月,鄭祭足帥師取溫之麥。秋,又取成周之禾。周鄭交惡。

君子曰:“信不由中,質無益也。明恕而行,要之以禮,雖無有質,誰能間之?茍有明信,澗溪沼沚之毛,蘋蘩蘊藻之菜,筐筥錡釜之器,潢污行潦之水,可薦於鬼神,可羞於王公,而況君子結二國之信,行之以禮,又焉用質?《風》有《采蘩》、《采蘋》,《雅》有《行葦》、《泂酌》,昭忠信也。”

后十九日復上宰相書

二月十六日,前鄉貢進士韓愈,謹再拜言相公閣下:

向上書及所著文后,待命凡十有九日,不得命。恐懼不敢逃遁,不知所為,乃復敢自納于不測之誅,以求畢其說,而請命于左右。

愈聞之:蹈水火者之求免于人也,不惟其父兄子弟之慈愛,然后呼而望之也。將有介于其側者,雖其所憎怨,茍不至乎欲其死者,則將大其聲疾呼而望其仁之也。彼介于其側者,聞其聲而見其事,不惟其父兄子弟之慈愛,然后往而全之也。雖有所憎怨,茍不至乎欲其死者,則將狂奔盡氣,濡手足,焦毛發,救之而不辭也。若是者何哉?其勢誠急而其情誠可悲也。

愈之強學力行有年矣。愚不惟道之險夷,行且不息,以蹈于窮餓之水火,其既危且亟矣,大其聲而疾呼矣。閣下其亦聞而見之矣,其將往而全之歟?抑將安而不救歟?有來言于閣下者曰:“有觀溺于水而爇于火者,有可救之道,而終莫之救也。”閣下且以為仁人乎哉?不然,若愈者,亦君子之所宜動心者也。

或謂愈:“子言則然矣,宰相則知子矣,如時不可何?”愈竊謂之不知言者。誠其材能不足當吾賢相之舉耳;若所謂時者,固在上位者之為耳,非天之所為也。前五六年時,宰相薦聞,尚有自布衣蒙抽擢者,與今豈異時哉?且今節度、觀察使及防御營田諸小使等,尚得自舉判官,無間于已仕未仕者;況在宰相,吾君所尊敬者,而曰不可乎?古之進人者,或取于盜,或舉于管庫。今布衣雖賤,猶足以方乎此。情隘辭蹙,不知所裁,亦惟少垂憐焉。

愈再拜。

鄭莊公戒飭守臣

秋七月,公會齊侯、鄭伯伐許。庚辰,傅于許。潁考叔取鄭伯之旗蝥弧以先登,子都自下射之,顛。瑕叔盈又以蝥弧登,周麾而呼曰:“君登矣!”鄭師畢登。壬午,遂入許。許莊公奔衛。齊侯以許讓公。公曰:“君謂許不共,故從君討之。許既伏其罪矣。雖君有命,寡人弗敢與聞。”乃與鄭人。

鄭伯使許大夫百里奉許叔以居許東偏,曰:“天禍許國,鬼神實不逞于許君,而假手于我寡人,寡人唯是一二父兄不能共億,其敢以許自為功乎?寡人有弟,不能和協,而使糊其口于四方,其況能久有許乎?吾子其奉許叔以撫柔此民也,吾將使獲也佐吾子。若寡人得沒于地,天其以禮悔禍于許,無寧茲許公復奉其社稷,唯我鄭國之有請謁焉,如舊昏媾,其能降以相從也。無滋他族實逼處此,以與我鄭國爭此土也。吾子孫其覆亡之不暇,而況能禋祀許乎?寡人之使吾子處此,不惟許國之為,亦聊以固吾圉也。”乃使公孫獲處許西偏,曰:“凡而器用財賄,無置于許。我死,乃亟去之!吾先君新邑于此,王室而既卑矣,周之子孫日失其序。夫許,大岳之胤也。天而既厭周德矣,吾其能與許爭乎?”

君子謂鄭莊公“于是乎有禮。禮,經國家,定社稷,序民人,利后嗣者也。許,無刑而伐之,服而舍之,度德而處之,量力而行之,相時而動,無累后人,可謂知禮矣。”(序民人 一作:序人民)

吳山圖記

吳、長洲二縣,在郡治所,分境而治。而郡西諸山,皆在吳縣。其最高者,穹窿、陽山、鄧尉、西脊、銅井。而靈巖,吳之故宮在焉,尚有西子之遺跡。若虎丘、劍池及天平、尚方、支硎,皆勝地也。而太湖汪洋三萬六千頃,七十二峰沉浸其間,則海內之奇觀矣。

余同年友魏君用晦為吳縣,未及三年,以高第召入為給事中。君之為縣,有惠愛,百姓扳留之,不能得,而君亦不忍于其民。由是好事者繪《吳山圖》以為贈。

夫令之于民,誠重矣。令誠賢也,其地之山川草木,亦被其澤而有榮也;令誠不賢也,其地之山川草木,亦被其殃而有辱也。君于吳之山川,蓋增重矣。異時吾民將擇勝于巖巒之間,尸祝于浮屠、老子之宮也,固宜。而君則亦既去矣,何復惓惓于此山哉?昔蘇子瞻稱韓魏公去黃州四十馀年而思之不忘,至以為《思黃州》詩,子瞻為黃人刻之于石。然后知賢者于其所至,不獨使其人之不忍忘而已,亦不能自忘于其人也。

君今去縣已三年矣。一日,與余同在內庭,出示此圖,展玩太息,因命余記之,噫!君之于吾吳有情如此,如之何而使吾民能忘之也!

滄浪亭記

浮圖文瑛居大云庵,環水,即蘇子美滄浪亭之地也。亟求余作《滄浪亭記》,曰:“昔子美之記,記亭之勝也。請子記吾所以為亭者。”

余曰:昔吳越有國時,廣陵王鎮吳中,治南園于子城之西南;其外戚孫承祐,亦治園于其偏。迨淮海納土,此園不廢。蘇子美始建滄浪亭,最后禪者居之:此滄浪亭為大云庵也。有庵以來二百年,文瑛尋古遺事,復子美之構于荒殘滅沒之余:此大云庵為滄浪亭也。

夫古今之變,朝市改易。嘗登姑蘇之臺,望五湖之渺茫,群山之蒼翠,太伯、虞仲之所建,闔閭、夫差之所爭,子胥、種、蠡之所經營,今皆無有矣。庵與亭何為者哉?雖然,錢镠因亂攘竊,保有吳越,國富兵強,垂及四世。諸子姻戚,乘時奢僭,宮館苑囿,極一時之盛。而子美之亭,乃為釋子所欽重如此。可以見士之欲垂名于千載,不與其澌然而俱盡者,則有在矣。

文瑛讀書喜詩,與吾徒游,呼之為滄浪僧云。

滑稽列傳

孔子曰:“六藝于治一也。《禮》以節人,《樂》以發和,《書》以道事,《詩》以達意,《易》以神化,《春秋》以義。”太史公曰:“天道恢恢,豈不大哉!談言微中,亦可以解紛。

淳于髡者,齊之贅婿也。長不滿七尺,滑稽多辯,數使諸侯,未嘗屈辱。齊威王之時喜隱,好為淫樂長夜之飲,沉湎不治,委政卿大夫。百官荒亂,諸侯并侵,國且危亡,在于旦暮,左右莫敢諫。淳于髡說之以隱曰:“國中有大鳥,止王之庭,三年不蜚又不嗚,王知此鳥何也?”王曰:“此鳥不飛則已,一飛沖天;不鳴則已,一鳴驚人。”于是乃朝諸縣令長七十二人,賞一人,誅一人,奮兵而出。諸侯振驚,皆還齊侵地。威行三十六年。語在《田完世家》中。

威王八年,楚人發兵加齊。齊王使淳于髡之趙請救兵,赍金百斤,車馬十駟。淳于髡仰天大笑,冠纓索絕。王曰:“先生少之乎?”髡曰:“何敢!”王曰:“笑豈有說乎?”髡曰:“今者臣從東方來,見道旁有禳田者,操一豚蹄,酒一盂,祝曰:‘甌窶滿篝,污邪滿車,五谷蕃熟,穰穰滿家。’臣見其所持者狹而所欲者奢,故笑之。”于是齊威王乃益赍黃金千溢,白璧十雙,車馬百駟。髡辭而行,至趙。趙王與之精兵十萬,革車千乘。楚聞之,夜引兵而去。

威王大悅,置酒后宮,召髡賜之酒。問曰:“先生能飲幾何而醉?”對曰:“臣飲一斗亦醉,一石亦醉。”威王曰:“先生飲一斗而醉,惡能飲一石哉!其說可得聞乎?”髡曰:“賜酒大王之前,執法在傍,御史在后,髡恐懼俯伏而飲,不過一斗徑醉矣。若親有嚴客,髡帣韝鞠,侍酒于前,時賜馀瀝,奉觴上壽,數起,飲不過二斗徑醉矣。若朋友交游,久不相見,卒然相覩,歡然道故,私情相語,飲可五六斗徑醉矣。若乃州閭之會,男女雜坐,行酒稽留,六博投壺,相引為曹,握手無罰,目眙不禁,前有墮珥,后有遺簪,髡竊樂此,飲可八斗而醉二三。日暮酒闌,合尊促坐,男女同席,履舄交錯,杯盤狼藉,堂上燭滅,主人留髡而送客。羅襦襟解,微聞薌澤,當此之時,髡心最歡,能飲一石。故曰酒極則亂,樂極則悲,萬事盡然。”言不可極,極之而衰,以諷諫焉。齊王曰:“善。”乃罷長夜之飲,以髡為諸侯主客。宗室置酒,髡嘗在側。