“清平樂·煙輕雨小”譯文及注釋

譯文

輕煙細雨,放眼望去,青色連綿不絕,沒有盡頭。一縷彩虹掛在樹梢,殘陽夕照,層巒疊嶂。

登臨高處,我望斷遠行的路途。草木叢生的平曠原野上,暮云千里。河流日夜東流,我應把書信托付給雙魚帶到她的身邊。

注釋

清平樂:詞牌名,雙調四十六字,八句,前片四仄韻,后片三平韻。

斷虹:一段彩虹,殘虹。樹杪:樹梢。

殘照:落日的光輝,夕照。

平蕪:草木叢生的平曠原野。

雙魚:亦稱“雙鯉”,一底一蓋,把書信夾在里面的魚形木板,常指代書信。

“清平樂·煙輕雨小”鑒賞

賞析

“煙輕雨小,望里青難了。”古代文人要寫離別之情,總是會將情景設置在煙雨迷蒙、柳條拂面之中。納蘭這首詞也不例外。煙雨蒙蒙中,放眼望去,滿目青色,無邊無際。好像詞人此刻的心情,充滿迷蒙。

雖然從這首詞的字里行間可以推斷出這是寫離別之情的。但至于納蘭是為誰寫的離別詞,就不得而知了。從詞句判斷,應該是納蘭的友人。友人離別,站于迷蒙的細雨中,看著友人離去的方向,最終望不到友人的身影,想著友人此時應該走到何處。

一縷斷虹垂樹杪,又是亂山殘照。”上片之見是時間的一個順延,雨停之后,天邊現出彩虹,在遠處亂石上,夕陽殘照,彩虹掛在樹梢上。

盡管這首詞并非納蘭的佳作,但依然可以從中看出納蘭寫詞的風格。納蘭將每種景致都極致化,令自己的詞成為一種藝術。這首《清平樂》的下片依然寫景,但更多則是抒情。

“憑高目斷征途,暮云千里平蕪。”登高望遠,方能心胸開闊。納蘭這句詞有著與自己以往詞里沒有的豪氣干云。男兒氣概在此時表露無遺,登高望斷天涯路,前方征途漫漫,一眼看不到頭,但是在眼前,暮云停駐,而云霞下面,則是千里的平原,草木叢生,猶如思念的荒地,長滿了雜草。

“日夜河流東下,錦書應托雙魚”從這句詞來看,似乎是要寫給遠方的愛妻,但從當時的情景來看,納蘭并未有牽掛著的女子。不過,不論這詞是因何而作,也是納蘭將一番思念之苦,化作錦書,托送給雙魚,希望后世都能看到。

該詞上片描寫詞人于塞上所見景色,下片依然寫景,但更多的是抒情。全詞不過是平淡乏味,但也可以表達出詞人對自己妻子的懷念之情。

創作背景

納蘭自公元1676年(康熙十五年)受命為三等侍衛以來,多次奉駕伴游塞外,所以經常與愛妻分離。多愁善感的他怎耐這等分多聚少,這首詞就是他作于塞上,抒發相思的離怨別苦。 ?

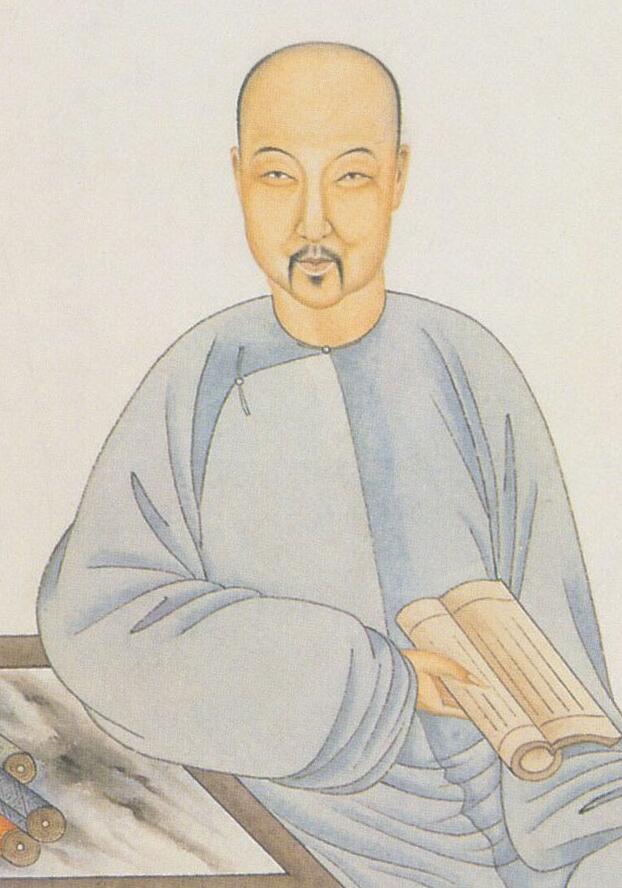

納蘭性德簡介

清代·納蘭性德的簡介

納蘭性德(1655-1685),滿洲人,字容若,號楞伽山人,清代最著名詞人之一。其詩詞“納蘭詞”在清代以至整個中國詞壇上都享有很高的聲譽,在中國文學史上也占有光采奪目的一席。他生活于滿漢融合時期,其貴族家庭興衰具有關聯于王朝國事的典型性。雖侍從帝王,卻向往經歷平淡。特殊的生活環境背景,加之個人的超逸才華,使其詩詞創作呈現出獨特的個性和鮮明的藝術風格。流傳至今的《木蘭花令·擬古決絕詞》——“人生若只如初見,何事秋風悲畫扇?等閑變卻故人心,卻道故人心易變。”富于意境,是其眾多代表作之一。

...〔? 納蘭性德的詩(220篇)〕猜你喜歡

雪竇游志

歲癸已春暮,余游甬東,聞雪竇游勝最諸山,往觀焉。

廿四日,由石湖登舟,二十五里下北曳堰達江。江行九折,達江口。轉之西,大橋橫絕溪上,覆以棟宇。自橋下入溪行,九折達泉口。凡舟楫往還,視湖上下,頃刻數十里;非其時,用人力牽挽,則勞而緩焉。初,大溪薄山轉,巖壑深窈,有曰“仙人洞”,巨石臨水,若坐垂踵者;有曰“金雞洞”,相傳鑿石破山,有金雞飛鳴去,不知何年也。

水益澀,曳舟不得進,陸行六七里,止藥師寺。寺負紫芝山,僧多讀書,不類城府。越信宿,遂緣小溪,益出山左。涉溪水,四山回環,遙望白蛇蜿蜒下赴大壑,蓋澗水爾。桑畦麥隴,高下聯絡,田家隱翳竹樹,樵童牧豎相征逐,真行圖畫中!欲問地所歷名,則輿夫樸野,不深解吳語,或強然諾,或不應所問,率十問僅得二三。次度大溪,架木為梁,首尾相嚙,廣三尺余,修且二百跬,獨野人往返捷甚。次溪口市,凡大宅多廢者,間有誦聲出廊廡,久聽不知何書,殆所謂《兔園冊》耶?漸上,陟林麓,路益峻,則睨松林在足下。花粉逆風起為黃塵,留衣襟不去,他香無是清也。

越二嶺,首有亭當道,髹書“雪竇山”字。山勢奧處,仰見天宇,其狹若在陷井;忽出林際,則廓然開朗,一瞬百里。次亭曰隱秀,翳萬杉間,溪聲繞亭址出山去。次亭曰寒華,多留題,不暇讀;相對數步為漱玉亭,復泉,竇雖小,可汲,飲之甘。次大亭,值路所入,路析為兩。先朝御書“應夢名山”其上,刻石其下,蓋昭陵夢游絕境,詔圖天下名山以進,茲山是也。左折松徑,徑達雪竇;自右折入,中道因橋為亭,曰錦鏡,亭之下為圓池,徑余十丈,橫海棠環之,花時影注水涘,爛然疑乎錦,故名。度亭支徑亦達寺,而繚曲。主僧少野,有詩聲,具觴豆勞客,相與道錢塘故舊。止余宿;余度詰旦且雨,不果留。

出寺右偏登千丈巖,流瀑自錦鏡出,瀉落絕壁下潭中,深不可計。林崖端,引手援樹下顧,率目眩心悸。初若大練,觸崖石,噴薄如急雪飛下,故其上為飛雪亭。憩亭上,時覺沾醉,清談玄辯,觸喉吻動欲發,無足與云者;坐念平生友,悵然久之。寺前秧田羨衍,山林所環,不異平地。然側出見在下村落,相去已數百丈;仰見在山上峰巒,高復稱此。

次妙高臺,危石突巖畔,俯視山址環湊,不見來路。周覽諸山,或紺或蒼;孟者,委弁者,蛟而躍、獸而踞者,覆不可殫狀。遠者晴嵐上浮,若處子光絕溢出眉宇,未必有意,自然動人;凡陵登,勝觀花焉。

土人云,又有為小雪竇,為板錫寺,為四明洞天。余興亦盡,不暇登陟矣。

游千山記

千山在遼陽城南六十里,秀峰疊嶂,綿亙數百里。東引甌脫,南抱遼陽,嶻嶪蓊郁,時有佳氣,如海蜃然。嘉靖丁亥,予戍撫順,丙申遷蓋州,道出遼陽,乃與同志徐、劉二子游焉。

出南門,過八里莊、石門、釣魚臺。臺,蓋屯戍舊址也。東北有溫泉,瑩潔可鑒。南折入山,數里,抵祖越寺。路頗峻,稍憩于寺之禪堂,乃登萬佛閣。閣在山半,緣崖旋轉,越飛梁而入。憑欄四望,天風泠然,因宿于寺。時戊子日也,循東山,望螺峰,附太極石,入巖澗,高不滿丈,深倍之,廣半。俯看萬佛閣,已在下方矣。前有亭,曰一覽。自一覽亭迤西而北,入龍泉寺。晡時,往香巖,亂溪而東,巖壑窈窕,僧房半出云間,扶杖登之。

明晨己丑,寺僧設齋,乃行,憩大樹下。人境空寂翛然,有遺世之想。東峰危險,徐、劉二子浮白引滿,其間適有吹笳者,聲振林樾,聞之愀然。由此至大安,自東而北。自龍泉至此,約二十余里,陡絕洿陷,懸崖怪石,后先相倚,撫孤山,瞰深壑,奇花異卉,雜然如繡。行復數里。隍堂中開,諸山羅列,高爽清曠。視三寺為最西峰,空洞倚天。徐子題曰:“通明天”。是夕,有雨意。

翼日庚寅,晴霽,登中峰,顧瞻京國,遠眺荒徼,山海混茫無際。東有羅漢洞,高寒襲人。又數息,至雙井,一在樹下。一在亂石間,泉甚冽。又數息,抵仙人臺,峭壁斷崖,北隅以木梯登望之,股栗。健者匍匐而上,有石枰,九仙環弈焉。自仙人臺尋中會寺,入溪,穿石,荊棘塞路,不可杖,徑僅容雙趾。以匹布縛胸,使人從后挽之,扶滕側足,盤跚而步,危甚。劉子先之,徐子與余相去數武,摘山花以詩贈余。余亦倚聲和之。趺坐石上,一老進麥餅。值饑,食之厭,問其姓氏,笑而不答,乃至寺。自大安山行幾二十里,因憊,坐僧房。久之,起視山岡,兩浮屠相向爭聳,乃自中會反祖越。

從者病,取道石橋,宿南村農家。回望諸峰,如在天上矣。茲山之勝,弘潤秀麗,磅礴盤結,不可殫述。使在中州,當與五岳等。僻在東隅,高人、游士罕至焉。物理之幸不幸,何如也,昔柳州山水以子厚顯,予之劣陋,弗克傳其勝,姑撮其大概如此。

淡黃柳·空城曉角

客居合肥南城赤闌橋之西,巷陌凄涼,與江左異。唯柳色夾道,依依可憐。因度此闋,以紓客懷。

空城曉角,吹入垂楊陌。馬上單衣寒惻惻。看盡鵝黃嫩綠,都是江南舊相識。

正岑寂,明朝又寒食。強攜酒、小橋宅。怕梨花落盡成秋色。燕燕飛來,問春何在?唯有池塘自碧。