“水龍吟·再送蓀友南還”譯文及注釋

譯文

人的一生,南北漂泊,四處奔走,宛如幻夢。現(xiàn)在你終于可以高臥在金山之上,看大江東去,伴鳥啼花落,任憑夕陽西下而無所牽掛。離別的酒已經(jīng)倒?jié)M酒杯,道一聲珍重,愿您平安返回故鄉(xiāng)。在煙波浩渺的漫漫長路上,在午夜夢回,只有孤帆殘月相伴之時,你是否會回頭北望,思念遠方知己的朋友?

可曾想起那夜我們緊閉柴門,在燈前說著知心的話語直到深夜。人生就是這樣,別離的時候多,相聚的時日少。還不如我們從來就沒有相遇。黃昏之時,“我”孤獨一人,對著西軒而寂寞憂愁,昏暗的薜荔墻上的葉子在風(fēng)雨中飄搖晃動,更有頻繁的故事,使“我”心中更加凄涼。

注釋

水龍吟:《水龍吟》調(diào)名源自李白“笛奏龍吟水”,一說取自李賀“雌龍怨吟寒水光”,又稱《龍吟曲》《小樓連苑》《鼓笛慢》《莊椿歲》《豐年瑞》《海天闊處》等。此調(diào)有多種體格,皆為雙調(diào),這首詞便是其中之一體。上、下闋各十一句,共一百零二字。上闋第二、第五、第八、第十一句,下闋第一、第二、第五、第八、第十一句押仄聲韻。

再送:嚴繩孫南歸時,性德先作《送蓀友》詩相送,之后再作此詞,是為“再送”。

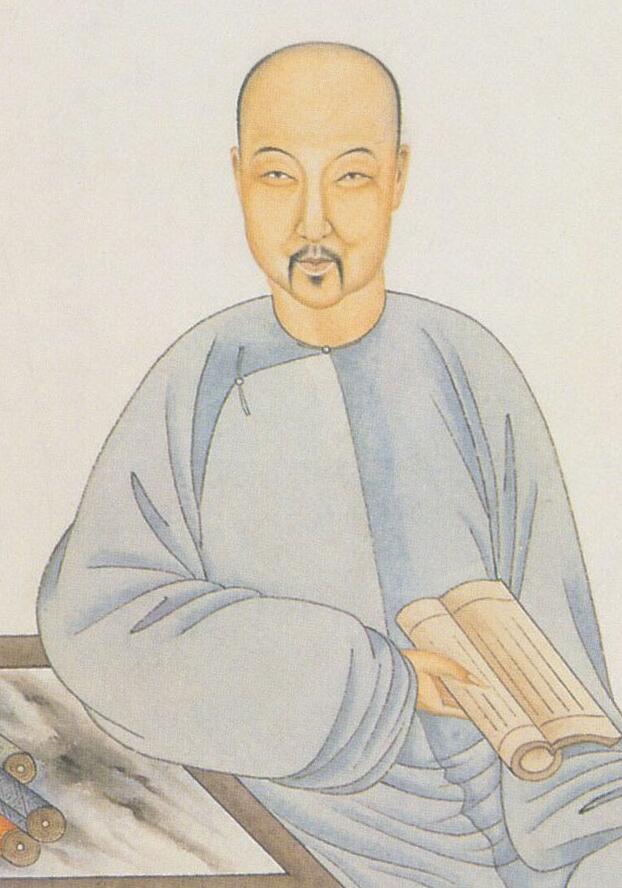

蓀友:嚴繩孫(1623-1702),字蓀友,自號勾吳嚴四,復(fù)一號藕蕩老人、藕蕩漁人。江蘇無錫人(一說昆山人)。清初詩人、文學(xué)家、畫家,與朱彝尊、姜宸英號為“江南三布衣”。著有《秋水集》十五卷。

臥:“高臥”之意,形容悠然歸隱的生活。

金山:山名,指江蘇鎮(zhèn)江西北之金山。這里代指蓀友之家鄉(xiāng)。

白波東逝:意謂光陰流逝。

白波:水流,李群玉《題金山寺石堂》:“白波四面照樓臺,日夜潮聲繞寺回。”此處白波喻指時光。

盈:滿。觴(shāng):古代酒器。

將息:珍重、保重。

半帆殘月:半帆:指小船;殘月:下半月的“娥眉月”,這里殘月表示傷感。

玉繩低:謂夜已深。玉繩:北斗七星之斗杓,在北斗第五星玉衡之北,即天乙、太乙二星。《太平御覽》卷五引《春秋緯·元命苞》:“玉衡北兩星為玉繩。”蘇軾《洞仙歌》:“試問夜如何?夜已三更,金波淡,玉繩低轉(zhuǎn)。”翦燈夜雨:翦(jiǎn):同“剪”。語出史達祖《綺羅香·詠春雨》“記當(dāng)日、門掩梨花,翦燈深夜雨”。

浮生:指人生。性德《送蓀友》有“人生何如不相識,君老江南我燕北。何如相逢不相合,更無別恨橫胸臆”。

軒:這里指有窗的長廊。

荔墻:即薜荔墻。荔:薜荔(又稱木蓮)之省稱。

金戈鐵馬:指戰(zhàn)爭,其時正值“三藩之亂”,嚴繩孫南還,距離戰(zhàn)區(qū)愈近。《舊五代史·李襲吉傳》李克用與朱溫書云:“豈謂運由奇特,謗起奸邪,毒手尊拳,交相于暮夜;金戈鐵馬,蹂踐于明時。”辛棄疾《永遇樂》:“想當(dāng)年,金戈鐵馬,氣吞萬里如虎。”納蘭填此詞時“三藩”剛剛平定,但收復(fù)臺灣、雅克薩,平定噶爾丹等戰(zhàn)事仍在進行中,故云。

“水龍吟·再送蓀友南還”鑒賞

賞析

《水龍吟·再送蓀友南還》是為繩孫南歸的贈別之作。詞的上闋寫的是詞人對與好友聚少離多的感嘆,并想象好友離開后的孤獨寂寞之狀。下闋是對二人昔日親密相處場景的回憶,再轉(zhuǎn)回眼下國家狼煙四起的局勢,將個人情感與報國之志結(jié)合在一起,超脫了納蘭詞固有的私人情感濫溢的現(xiàn)象,境界極高。全詞用詞精煉,卻意蘊深含。

開篇起筆不凡,“人生南北真如夢”一句拋出了“人生如夢”這等千古文人常嘆之語,其后接以自己總掛在嘴邊的歸隱之思,令全詞的意境在開篇時便顯得空遠闊大。“白波東逝,鳥啼花落,任他日暮”,白描勾勒出的情景或許是此時,也或許是想象:看江水東流,花開花落,鶯歌燕語,任憑時光飛逝,這是何等愜意。

在這樣逍遙灑脫的詞境中,詞人轉(zhuǎn)入送別,“別酒盈觴,一聲將息,送君歸去”,點出了別情。用語精煉,但深情內(nèi)蘊。自古送別總是斷腸時,古時不比如今,一別之后或許就是此生再難相見,因而古人或許在自己的生死上能豁達一些,卻也總對與友人的離別無可奈何。像蘇東坡那樣曠達的人,在別離時也高唱:“醉笑陪公三萬場,不用訴離觴。”

眼前離別之情裝滿了酒杯,詞人卻只能一聲嘆息,目送友人離去。而離去之后,天地便換了風(fēng)光,“便煙波萬頃,半帆殘月”,詞人再用想象之語遙想友人歸途中的情景,將思念之情寓于景物描寫之中,最后以友人回首相思這一意象作結(jié),含蓄深沉,同時和過片的“可憶柴門深閉”一句相呼應(yīng),使上下片在結(jié)構(gòu)上更加嚴謹,過度更加自然。

下闋首句轉(zhuǎn)入了回憶,抒寫友人離去后自己的孤獨苦悶。首先詞人憶起了柴門緊閉、斗轉(zhuǎn)星移、夜雨暢談的時光,然而聚少離多是人生莫大的悲哀。接下來的一句,“浮生如此,別多會少,不如莫遇”,多少可以看出詞人的一些悲觀情緒,詞人似乎總在相遇時間的問題上自尋煩惱,其曾說“人生若只如初見,何事秋風(fēng)悲畫扇”,但人在時間面前終歸是渺小的,時間不可逆轉(zhuǎn)正是種種迷惘痛苦的根由。

“愁對西軒,荔墻葉暗,黃昏風(fēng)雨。”轉(zhuǎn)筆又是白描寫景,如今離別,又兼愁風(fēng)冷雨,四字小句將悲涼的氣氛層層渲染開去。倒是篇末一句,有種不同于前面詞句的雄渾蒼涼的味道,“更那堪幾處,金戈鐵馬,把凄涼助”,此句將國事與友情融為一體,詞的境界因而變得更加深沉闊大。

詞人填完此詞一個月后,便溘然長逝了。這次離別之后,兩人也便真的沒有了再次相見的機會。隔著時間的長河,凝聚在詞句中這種愴然傷別的深摯友情依舊令人感嘆不已。

創(chuàng)作背景

公元1673年(康熙十二年),時年十九歲的納蘭性德與嚴繩孫結(jié)識,成了忘年之交。之后,嚴繩孫應(yīng)納蘭性德的邀請在明珠府借住了兩年,二人作詩詞互相酬唱,無所不談。康熙十八年(1679),嚴繩孫舉博學(xué)鴻詞科,授翰林院檢討,后遷右春坊中允、翰林院編修等職。清康熙二十四年(1685年)四月,嚴繩孫告假南歸,與納蘭性德做別時“人辭容若時,坐無余人,相與敘平生之聚散,究人事之終始,語有所及,愴然傷懷”。納蘭性德對好友的離開傷心不已,前后共寫下五首詞相贈,足見二人情誼之深厚,這首《水龍吟》便是其中之一。

納蘭性德簡介

清代·納蘭性德的簡介

納蘭性德(1655-1685),滿洲人,字容若,號楞伽山人,清代最著名詞人之一。其詩詞“納蘭詞”在清代以至整個中國詞壇上都享有很高的聲譽,在中國文學(xué)史上也占有光采奪目的一席。他生活于滿漢融合時期,其貴族家庭興衰具有關(guān)聯(lián)于王朝國事的典型性。雖侍從帝王,卻向往經(jīng)歷平淡。特殊的生活環(huán)境背景,加之個人的超逸才華,使其詩詞創(chuàng)作呈現(xiàn)出獨特的個性和鮮明的藝術(shù)風(fēng)格。流傳至今的《木蘭花令·擬古決絕詞》——“人生若只如初見,何事秋風(fēng)悲畫扇?等閑變卻故人心,卻道故人心易變。”富于意境,是其眾多代表作之一。

...〔? 納蘭性德的詩(220篇)〕猜你喜歡

水龍吟·再送蓀友南還

人生南北真如夢,但臥金山高處。白波東逝,鳥啼花落,任他日暮。別酒盈觴,一聲將息,送君歸去。便煙波萬頃,半帆殘月,幾回首,相思苦。

可憶柴門深閉,玉繩低、翦燈夜雨。浮生如此,別多會少,不如莫遇。愁對西軒,荔墻葉暗,黃昏風(fēng)雨。更那堪幾處,金戈鐵馬,把凄涼助。

聲聲慢·嘲紅木犀

嘲紅木犀。余兒時嘗入京師禁中凝碧池,因書當(dāng)時所見。

開元盛日,天上栽花,月殿桂影重重。十里芬芳,一枝金粟玲瓏。管弦凝碧池上,記當(dāng)時、風(fēng)月愁儂。翠華遠,但江南草木,煙鎖深宮。

只為天姿冷淡,被西風(fēng)醞釀,徹骨香濃。枉學(xué)丹蕉,葉底偷染妖紅。道人取次裝束,是自家、香底家風(fēng)。又怕是,為凄涼、長在醉中。

滿庭芳·南苑吹花

南苑吹花,西樓題葉,故園歡事重重。憑闌秋思,閑記舊相逢。幾處歌云夢雨,可憐便、漢水西東。別來久,淺情未有,錦字系征鴻。

年光還少味,開殘檻菊,落盡溪桐。漫留得,尊前淡月西風(fēng)。此恨誰堪共說,清愁付、綠酒杯中。佳期在,歸時待把,香袖看啼紅。

經(jīng)破薛舉戰(zhàn)地

昔年懷壯氣,提戈初仗節(jié)。

心隨朗日高,志與秋霜潔。

移鋒驚電起,轉(zhuǎn)戰(zhàn)長河決。

營碎落星沉,陣卷橫云裂。

一揮氛沴靜,再舉鯨鯢滅。

于茲俯舊原,屬目駐華軒。

沉沙無故跡,減灶有殘痕。

浪霞穿水凈,峰霧抱蓮昏。

世途亟流易,人事殊今昔。

長想眺前蹤,撫躬聊自適。

青山濕遍·瑤簪墮也

瑤簪墮也,誰知此恨,只在今生。怕說香心易折,又爭堪、燼落殘燈。憶兼旬、病枕慣懵騰。看宵來、一樣懨懨睡,尚猜他、夢去還醒。淚急翻嫌錯莫,魂銷直恐分明。

回首并禽棲處,書幃鏡檻,憐我憐卿。暫別常憂道遠,況凄然、泉路深扃。有銀箋、愁寫瘞花銘。漫商量、身在情長在,縱無身、那便忘情。最苦梅霖夜怨,虛窗遞入秋聲。

念奴嬌·鳳凰山下

鳳凰山下,恨聲聲玉漏、今宵易歇。三疊陽關(guān)歌未競,啞啞棲鳥催別。含怨吞聲,兩行清淚,漬透千重鐵。重來休問,尊前已是愁絕。

還憶浴罷描眉,夢回攜手,踏碎花間月。漫道胸前懷豆蔻,今日總成虛設(shè)。桃葉津頭,莫愁湖畔,遠樹云煙疊。寒燈旅邸,熒熒與誰閑說?