“詠史詩·烏江”譯文及注釋

譯文

成就霸業(yè)的大勢已經(jīng)退去,四面楚歌聲中八千江東兵已散。

烏江不是沒有船可以逃走,只是羞恥于向東吳再度發(fā)兵。

注釋

楚歌:楚漢交戰(zhàn)時(shí),項(xiàng)羽的軍隊(duì)駐扎在垓下,兵少糧盡,被漢軍和諸侯的軍隊(duì)層層包圍起來,夜間聽到漢軍四面都唱楚歌。

“詠史詩·烏江”鑒賞

賞析

胡曾用四句詩概括了當(dāng)年項(xiàng)羽烏江自刎的情景表達(dá)著對他無限的敬仰與同情,分析了項(xiàng)羽當(dāng)時(shí)恥于過江的心理活動,展現(xiàn)了項(xiàng)羽義重如山,視名節(jié)重于生命的人格之美。他以自己的生命實(shí)踐了儒家“殺身成仁”、“舍生取義”的道德信條。他寧死不屈、義重如山的精神品格感動著無數(shù)的后人。

人們在詩歌中表達(dá)著對他深深的敬仰與感動。 胡曾能以淺近之辭,表達(dá)歷史上可歌可泣之事,為的是頗能諧合一般民眾的口味,故得以傳誦不休。胡曾的詠史詩雖然不像杜牧那么別出新意,也沒有李商隱的隱然寄托,但是因?yàn)橥ㄋ滓锥由细爬ㄊ肥滦詮?qiáng),所以從唐五代至明清,被作為兒童訓(xùn)蒙讀物,影響廣泛。

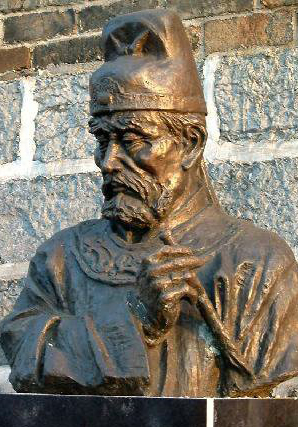

胡曾簡介

唐代·胡曾的簡介

胡曾,唐代詩人。邵陽(今屬湖南)人。生卒年、字號不詳(約840—?),十分愛好游歷。咸通中,舉進(jìn)士不第,滯留長安。咸通十二年(871),路巖為劍南西川節(jié)度使,召為掌書記。乾符元年(874),復(fù)為劍南西川節(jié)度使高駢掌書記。乾符五年,高駢徙荊南節(jié)度使,又從赴荊南,后終老故鄉(xiāng)。

...〔? 胡曾的詩(1篇)〕