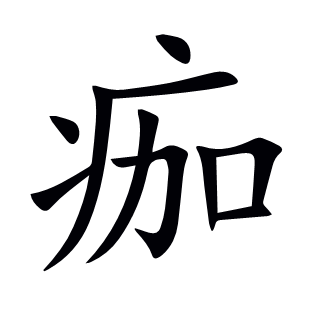

痂

讀音jiā注音ㄐ一ㄚ繁體痂

部首疒部總筆畫10畫結(jié)構(gòu)左上包圍

五筆ULKD、UEKD五行木統(tǒng)一碼75C2

筆順丶一ノ丶一フノ丨フ一

名稱點、橫、撇、點、提、橫折鉤、撇、豎、橫折、橫

部首疒部總筆畫10畫結(jié)構(gòu)左上包圍

五筆ULKD、UEKD五行木統(tǒng)一碼75C2

筆順丶一ノ丶一フノ丨フ一

名稱點、橫、撇、點、提、橫折鉤、撇、豎、橫折、橫

基本解釋

基本字義

痂jiā(ㄐ一ㄚ)

⒈ 傷口或瘡口血液、淋巴液等凝結(jié)成的東西,傷口或瘡口痊愈后,自行脫落:結(jié)痂。

統(tǒng)一碼

痂字UNICODE編碼U+75C2,10進制: 30146,UTF-32: 000075C2,UTF-8: E7 97 82。

痂字位于中日韓統(tǒng)一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

漢英互譯

scab造字法

形聲:從疒、加聲英文

scab※ 痂的意思、基本解釋,痂是什么意思由CNDU在線字典查字提供。

詳細解釋

基本詞義

◎ 痂 jiā

〈名〉

(1) 痂皮;瘡殼 [crust over a sore;scabies]

痂,疥也。從疒,加聲。——《說文》

痂,創(chuàng)也。——《廣雅》。按,今謂瘡所脫之鱗為痂。

劉邕嗜食痂。——《南史》

數(shù)日,瘡痂盡脫。——《聊齋志異·翩翩》

(2) 又如:痂查(痂皮);痂癩(中醫(yī)學(xué)名詞。一種皮膚病);痂皮(傷口或瘡口表面上由血小板和纖維蛋白凝結(jié)而成的塊狀物,傷口或瘡口痊愈后自行脫落)。又指:傷口或瘡口

旁有乞兒箕坐,痂面饑衣。——唐· 段成式《酉陽雜俎續(xù)集》

康熙字典

痂【午集中】【疒部】 康熙筆畫:10畫,部外筆畫:5畫

《唐韻》古牙切《集韻》《韻會》居牙切,音嘉。《說文》乾瘍也。《徐曰》今謂瘡生肉所蛻乾為痂。《正字通》瘡弇也。《南史·劉穆之傳》子邕為太守,嗜創(chuàng)痂。

說文解字

說文解字

痂【卷七】【疒部】

疥也。從疒加聲。古牙切

說文解字注

(痂)疥也。按痂本謂疥。後人乃謂瘡所蛻鱗爲?zhàn)琛4斯帕x今義之不同也。葢瘡鱗可曰介。介與痂雙聲之故耳。南史。劉邕嗜食瘡痂。謂有蝮魚味。從。加聲。古牙切。十七部。